2019.2.19

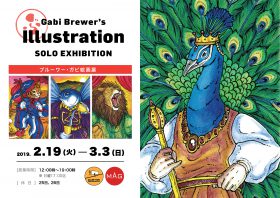

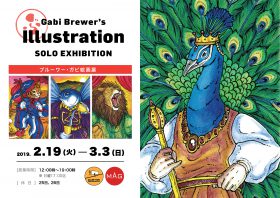

ブルーワー・ガビ 絵画展

Gabi Brewer’s illustration solo exhibition

Dates | 日程 :

2/19 Tue → 3/3 Sun

12:00 → 19:00 (Only Sunday until 17:00)

2/25,26 close

ブルーワー・ガビ 絵画展

2019年2月19日(火)~3月3日(日)

12:00-19:00

日曜日17時迄

2月25日、26日休

世界各地に住まう動物や、存在する伝承を基に、新たなキャラクターや世界観を創造するガビ。日本人も得意とするファンタジーな世界観の構築だが、イマジネーションの源泉が少し異なるところから生まれる作品の魅力をじっくりと楽しんで欲しい。

弊ギャラリーに於いては、銅版画アーティストの鳥彦がメゾチントで生み出す鳥人のタロットも人気だが、ガビの感性を生かしたカラフルなキャラクターが画面狭しと躍動するタロットも新たに今回依頼し、制作してもらった。

その他、本展のために描き下ろした50点以上ものペインティングのコレクションを皆様にご高覧頂く機会とする。

GALLERY TOMO

青山

アーティストプロフィール

1994年アルゼンチン、コルドバ生まれ。

幼少の頃より絵を描き始める。高校卒業後、Blas Pascal大学にてグラフィックデザインを専攻。2015年に大阪の関西外国語大学に1年間留学。その後アルゼンチンに帰国し、同大を卒業後再来日。

現在は大阪でグラフィックデザイナーとして勤務しながら並行してアーティスト活動を行う。

2018 UNKNOWN ASIA / ハービスホール(大阪)

2018 Kobe PortTower Exhibitio / ポートタワー(兵庫)

2019 個展 / GALLERY TOMO(京都)

2019.1.16

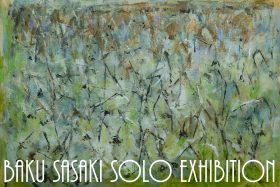

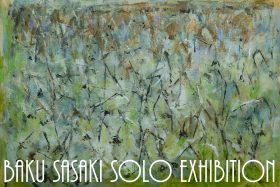

#4 BAKU SASAKI SOLO EXHIBITION | 第4回 佐々木 麦 個展

#4 BAKU SASAKI SOLO EXHIBITION

Dates | 日程 :

1/22 Tue → 2/3 Sun

12:00 → 19:00 (Only Sunday until 17:00)

28,29 closed

第4回 佐々木 麦 個展

2019年1月22日(火)~2月3日(日)

28,29日休廊

12:00-19:00 日曜日17時迄

2019.1.08

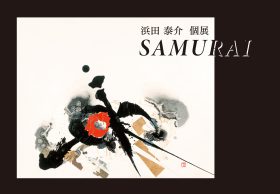

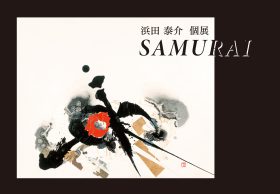

浜田 泰介 個展

浜田 泰介 個展 ”SAMURAI”

2019年1月8日(火)~1月20日(日)

14,15日休廊

12:00-19:00 最終日17時迄

Dates | 日程 :

2019(New year), 1/7 Tue → 1/20 Sun

12:00 → 19:00 (Only Sunday until 17:00)

14,15 closed

GALLERY TOMOは新しい年を迎えた第一回の展示として、“SAMURAI”と銘打ち、浜田泰介の個展を行う。

1932年に愛媛に生を受け、激動の20世紀を作家1本の矜持を持って生き抜いてきた男、浜田泰介。彼の仕事は日本画のみにあらず、マテリアルにこだわらない融通無碍さが魅力でもある。本展示においては、戦前戦後はもちろん、平成も終わろうとしている今、益々エネルギッシュに制作する生ける巨匠の、日本であまり表に出ていない仕事に焦点を当てたいと考えた。

以下、作家本人の言葉によるステートメントを記載する。

浜田泰介が語る「なぜ今、SAMURAI」か?

京都美大(現京都市立芸術大学)がまだ美術専門学校と呼ばれた時代に、愛媛県の宇和島から「必ず画家になる」と心に決めて京都へ来ました。17歳でした。選んだのは日本画。これは生家がバカでかい料亭で、その各部屋に、著名な画家の日本画がかかっていたことと、叔父が京都で福田平八郎たちと一緒に絵を志したが、病気になり夢破れ宇和島に戻り、画商(その頃は骨董屋と言われた)をしていた関係で、絵をやるなら日本画と自然に思っていたからです。絵の買い付けに行く時に叔父に同行することもあり、子ども時代から物の良し悪しを見る目は養われていったと自負しています。

京都美術専門学校に運よく合格。その後、戦後の改革の一環として、専門学校から大学への移行があり、無事に大学生となりました。おまけに専攻科(大学院)の試験にも受かり、「画家になる」という志はますます固くなりました。

ただ、青春の彷徨を繰り返す私は、落第を繰り返し、大学院を入れて8月分年も在学する羽目になりました。

長居したついでに、陶芸、油絵、彫刻などの部屋にも潜り込み、貪欲に学びました。

夢しかないような若い画家たちをそそのかす評論家も多く、時代も戦後の風潮で新しいものへ新しいものへと動いていきました。

緻密な日本画を描いてきた私は、抽象画とかコンテンポラリーとかいう言葉に強く惹かれるようになりました。若者とは即実行に移せる生き物なのです。私は数々の種類の抽象画を試みましたが、その中で、最も強く惹かれたのがアクションペインティングでした。「アクションペインティング」という言葉を最初に使ったのはニューヨークの美術評論家、ハロルド・ローゼンバーグです。1952年のことでした。詳しいことはここでは省きますが、私は、すっかり夢中で、このアクションペインティングに取り組みました。

日本人にはなかなか受け入れてもらえませんでした。地元愛媛の松山三越でこの「SAMURAI」シリーズの個展を開いた時、愛媛新聞は両面見開きで、地元出身の新進気鋭の画家を取り上げてくれましたが、作品は1点も売れませんでした。

そのころの京都では、今のような沢山の外国人ではありませんが、エリート階級に属するアメリカ人やヨーロッパ人が観光に来ており、画廊でも買い物していきました。私のアクションペインティングは、そういったお金持ちの外国人が求めてくれるようになりました。

そして、1961年、京都市美術館で仲間と大きな展覧会をしている時に、偶然来合わせた外国人に多くの大作を買ってもらいました。市の美術館で絵が売れるなんて珍しいことだったと思います。その中の一人が、チェースマンハッタン銀行の頭取でした。思えば、20代も終わろうとしていた時期でした。ずっと後になって、新聞で「チェースマンハッタン銀行がコンテンポラリー絵画を集めていた時期があった」という記事を読み、その時期がちょうど私が京都市美術館で頭取に買ってもらったころだったのを知りました。

絵の代金を渡航費としてアメリカに渡りました。絵を抱えて売り込みに行く体力は十分にありました。

ある画廊では、女性ディレクターが無名の私の個展を開いてくれ「ここで展覧会をする日本人は棟方志功についで2人目よ」と言ってくれました。棟方志功とはその後も縁があるというか、不思議な巡り合わせで、故郷に美術館ができた時の催しが1人目が棟方志功で2人目が私でしたし、また、京都の伏見稲荷大社に依頼され襖絵を納めましたが、隣の部屋の床の間にあるのが棟方志功の書です。

50年前のアクションペインティングを、「うちの画廊でやってみたい」と言ったのが30代の若い画廊主でした。半世紀前の作品群を人前に披露することに抵抗がないといえば嘘になるのですが、若い画廊主の熱意に負けて、新たに描きました。

「過去を振り返ればいっぱい宝物がある」というのが私の持論です。人間、そうそう新しいものを作り出す能力があるわけではない、人間の能力なんて高が知れてる。だいたい30年をめどに、ファッションも絵画やその他の芸術作品も繰り返し、めぐってきているように思います。勿論、そこにわずかに、時には大幅な変化が加わることは言うまでもないことです。

このアクションペインティング「SAMURAI」シリーズは、国内では、世界文化遺産の京都醍醐寺の社務所の玄関に掛かっています。因みに、醍醐寺三宝院の大玄関から150面を数える襖絵は私が7年の歳月をかけて描いたものです。

また福岡県の太宰府天満宮の宝物館や防衛大学にも「SAMURAI」の大作があります。個人で収蔵してくださっている日本の方も少なくないのですが、やはり外国に沢山あります。

チェースマンハッタン銀行や、美術館、文化施設、有名なハリウッド俳優、歌手などにも沢山買ってもらったのですが、独身時代のことで、整理整頓ができないこともあり、リストを紛失してしまったのが悔いになっています。一番のコレクターは、ダリのコレクターとしても有名な帽子のデザイナーでしたが(ダリとはその家で会いました)、彼女も亡くなってしまいました。

現在は、富士や桜などに代表される日本の美を描いていますが、同じ作家がこんな作品を生み出していた時代もありますという、少々ノスタルジックな展覧会ではありますが、会場には現在書いている作品の図録類もあります。比べてみてください。

平成31年1月5日

Taisuke Hamada | はまだ たいすけ

1932年(昭和7年)、愛媛県生まれ。滋賀県在住。京都市立美術大大学院を修了後、同36年から2度にわたり渡米。前衛的な抽象画で注目を集める。帰国後は日本画に転向し、「日本百景」「四国八十八ヶ所霊場めぐり」「大津百景」など風景画の連作を収めた画集を刊行。一方で大覚寺、醍醐寺、東寺、伏見稲荷大社、上賀茂神社、石清水八幡宮などにふすま絵や障壁画を奉納。

2018.12.11

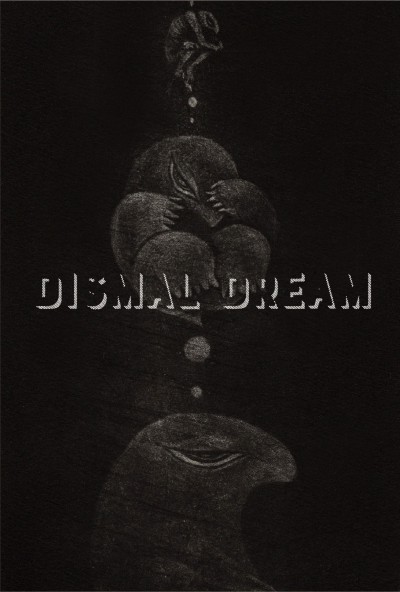

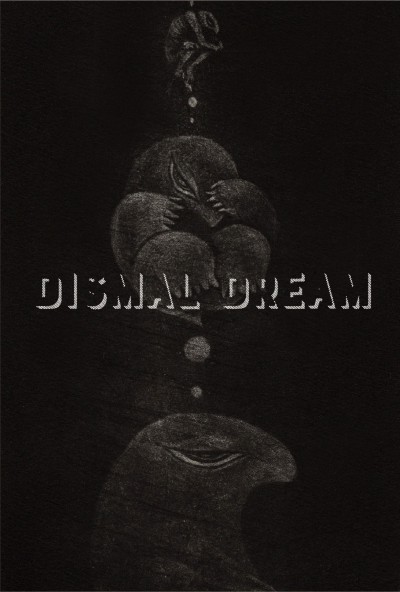

鳥彦 個展 “DISMAL DREAM”

鳥彦 個展 “DISMAL DREAM”

2018年12月11日(火)~12月23日(日)

17,18日休廊

12:00-19:00 最終日17時迄

※GALLERY TOMO年内最終展示となります。

展覧会に際して

人類の歴史上、重要な物語遺産を遺した古代の民族には、明確な特徴がある。これは経済活動の面で、特に商業に力を入れ、他民族との規則的な接触が起きてきたところを指す。そして我々人間が、展示の機会を通して、鳥人の世界に接触してきた機会も今回を含め回数を積み重ねてきたことにより、次第に鳥人文化の性格も完成しつつあることがわかる。

鳥人の世界は、本来我々の介入の余地のない無謬性が特徴だ。一見すると、彼らはどうやら煉獄のようなところにいて、各々何かを待っているようにみえないこともない。しかし、恐らくだが彼らの世界は煉獄などではないだろう。ただ漂うのみだ。作品に描かれていない、以前存在した鳥人の全てのことも詳しく知ることはないが、その形跡を感じることができるし、決して等閑に付されたわけではない。ただ、ひたすらに深遠の黒の中で漂っていることは想像できる。

この終わりのない世界には時折、月の使徒とやらも訪れる。例えば2015年の作品に、”Sudden attack ”海の民への急襲という作品がある。本来は恵みをもたらす月の使徒によって、海に住まう鳥人の被害が出たことを示唆する作品だったが、この試練を生き延びた連中が、何を学び、持ち帰ったかは現在の作品から窺い知ることができる。開けた集会を開き、見えざる教えを説く者もいたり、井戸をのぞいて佇んだり、他の星々に思いを馳せる者もいたり、様々だ。

彼らの道は、昇るようで降りる階段のようであり、表裏もそのまま信じられないような世界だが、それが彼らの住まう世界。そしてこれは我々の世界もよく似た構造になっていると思う。ゆるやかに我々と彼らの世界は接続している。無辜の鳥人たち(人々)が不条理な運命に晒される様子を見て、我々がどういった解釈するのかという現代社会の問題が透けて見える思いだ。今回は新たに「蛮世紀」なる書籍も刊行することとしたのでこちらも注目してみて欲しい。

GALLERY TOMO

青山 知相

TORIHIKO SOLO EXHIBITION “DISMAL DREAM”

Dates:

12/11 Tue → 12/23 Sun

12:00 → 19:00 (Only lastday until 17:00)

17,18 closed

Artist site | アーティストHP

http://magatu.karakasa.com/

2018.7.31

中山 和也展 -この日は夏休みにしていたかもしれない-

中山 和也展 -この日は夏休みにしていたかもしれない-

2018年7月31日(火)~8月5日(日)

12:00-19:00 日曜日17時迄

Photo:セザンヌはどこだっけ?/ Where is Cezanne?(Dec 2016)

中山 和也 / Kazuya Nakayama

https://rassiereronne.be/index.html

Kazuya Nakayama Exhibition -It may have been summer vacation these days-

7/31 Tue → 8/5 Sun

12:00 → 19:00 (Only Sunday until 17:00)

Photo : Where is Cezanne?(Dec 2016)

Kazuya Nakayama

https://rassiereronne.be/index.html

2018.7.10

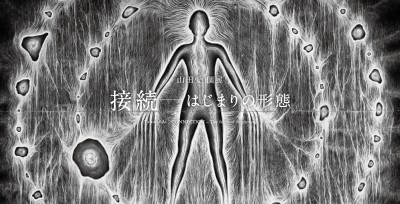

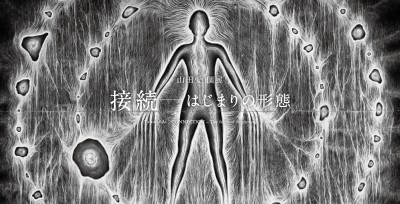

山田 愛 個展

山田 愛 個展

接続 - はじまりの形態

2018年7月10日(火)~22日(日)

12:00-19:00 日曜日17時迄

16日、17日休廊

山田 愛

1992年 京都府、京都市生まれ

2014年 京都精華大学 デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 グラフィックデザインコー

ス 卒業

2017年 東京藝術大学 大学院 学院美術研究科 先端芸術表現専攻 修了

目には見えない”不確かなモノ”-それはあらゆる物質の内部に宿り、ときに身体を抜け出し、外部空間で交流し合う。

わたしは、自身の皮膚(内と外を隔てるもの)感覚をたよりに「物質の身体とその内外に宿るモノ」を捉え、作品にしています。

”不確かなモノ”を浮き上がらせるため、それらと【接続】することから創作は始まる。

今回は初個展として【接続】により現れた作品を発表します。

2018.6.12

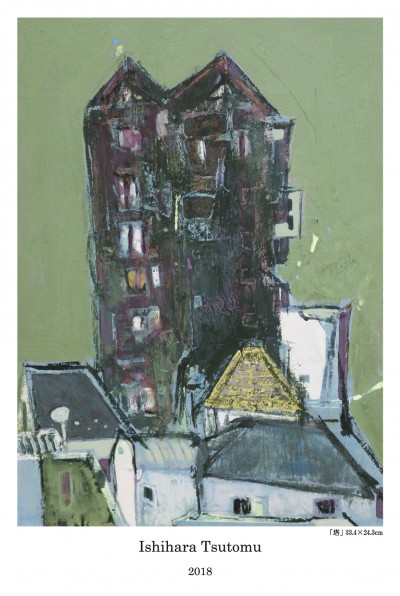

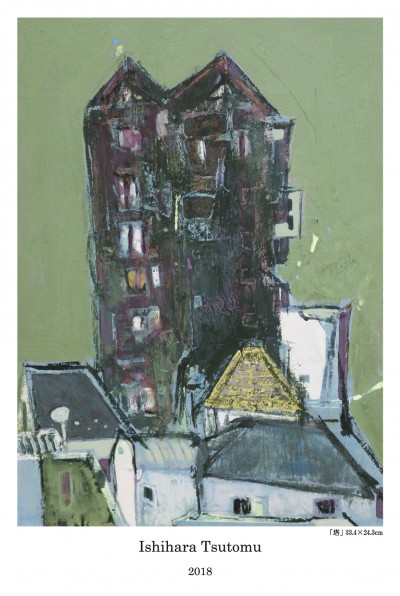

石原 孟 個展

石原 孟 個展

2018年6月12日(火)~24日(日)

12:00-19:00 日曜日17時迄

18日、19日休廊

東京藝術大学 美術科 日本画専攻卒

東京藝術大学大学院 美術科 日本画専攻卒

東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了

展覧会

2007 DESSEN EXPOSITION (ギャラリー吉象堂 京都)

2009 石原孟 小西寛之 2人展 (ギャラリー知 京都)

2010 DESSEN EXPOSITION 2011 (ギャラリー知 京都)

2012 個展(ガレリア・グラフィカbis 東京都 銀座)

2013 個展(ギャラリー知 京都)

2014 個展(銀座スルガ台画廊 東京都 銀座)

春耀の会展 —春を讃美する— (東京九段耀画廊 東京)

個展(ギャラリー知 京都)

創画会準会員

アートフェア

2013 ART ROAD 77 Special exhibition(ヘイリ 韓国)

2014 神戸アートマルシェ (神戸)

DAEGU ART FAIR 2013, 2016 (大邸 韓国)

2018.6.03

Limits: International Group Exhibition 2018

Limits: International Group Exhibition 2018

Dates | 日程 :

6/26 Tue → 7/8 Sun

12:00 → 19:00 (Only Sunday until 17:00)

2,3 closed

Exhibiting Artists | 出品者:

Damien Juillard

Yara Abu Aataya

蕭珮宜

本田莉子

Cindy Sao

Sarah NinjaWhee

Muhd Rusydan

Diana Azmn

禹 紗野

川上春奈

Irene Delvai

Alina Scharnhorst

中林 空 team

河村凜 team

Denise Yap

EVENTS:

・Opening Reception オープニング

6/26(Tue)18:30-

・Artist Talks アーティストトーク

7/1(Sun)14:00-

* English follows Japanese

テーマ:Limits

境、ボーダー、幽閉、制限、端、際、柵、妨げ、目的地、終点。Limitは終止を示す、終わりと新しい始まりを定める。Limitは越えられるもの、壊せるもの、改造できるものであるが、重んじるべき檻でもあり、行動するための心の中の尺度でもあり。文学、哲学、音楽と絵画の世界で繰り返し探究されたテーマの一つのLimitは、人間と思想の限界を定義することがクリエーターたちに新しい自分の創出とlimitの意味が様々な要因で変化することを探し出すことを挑む機会を与えた。Limitのコンセプトも多様な社会問題とともに問われている:移民問題、差別問題、ホモフォビアからもっと身近な問題ーー自分と違う存在を認めること。あなたは、自分が持っている視点を伸び、他の誰かのものと合わせられるか?あなたが挑むことにしたのは、 自分が今持っているlimitか、社会limitか、身体上limitか、心理的limitか。もしくはなんのlimitにも挑まなく、それらの効果と必要性をハイライトすることにしたのか。選んだのはどちらでも、limitは人間のあり方の一部:進化しつつあり、変化しつつある。

Theme: Limits

Bound, border, confinement, restriction, restraint, edge, verge, fence, obstruction, destination, end.

A limit designates a cut-off point, it determines the bottom line and the beginning of a new paragraph. A limit is something to overcome, break and remodel, but also a confine to respect, a perimeter within which to make your moves.

Limits have always been a recurrent theme in literature, philosophy, music and art: defining the boundaries of humans and of human minds has always challenged creative personalities to discover new ways to express themselves and to investigate how the meaning of a limit mutates according to various factors.

The conception of a limit has also been contested and discussed in relation to social issues such as immigration, racism, homophobia, and more in general in relation to the controversy of accepting who is different from you. Is it possible to stretch your point of view to meet someone else’s?

Whether you decide to challenge your own limits, social limits, physical limits or psychological limits, whether you decide to challenge no limit at all, but to highlight their effectiveness and necessity, limits are part of the human nature: constantly evolving, constantly transforming.

+PROJECT:

https://www.facebook.com/pprojectkuad

問い合わせ Inquiries:pproject.kuad@gmail.com

2018.4.24

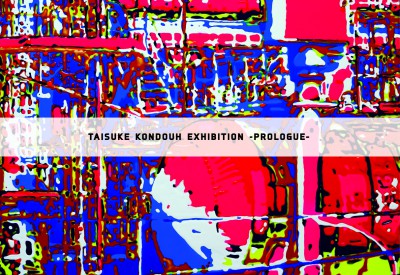

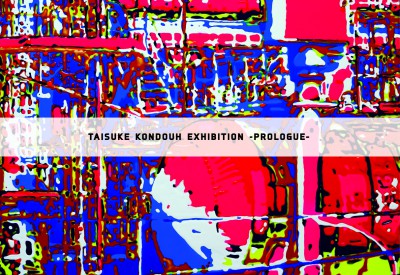

近藤 大祐 個展 ‐プロローグ-

近藤 大祐 個展 ‐プロローグ-

2018年4月24日(火)~29日(日)

12:00-19:00 最終日17時迄

アーティストHP

https://taisuke-kondouh.jimdo.com/

近藤大祐

1993 静岡県生まれ

2016 京都造形芸術大学 芸術学部 美術工芸学科 油画コース 卒業

2018 京都造形芸術大学 大学院 芸術専攻 ペインティング領域 修了

現在 京都を拠点に活動中

個展

2016「 au × 近藤大祐」auショップ北白川、京都

2017「 近藤大祐 個展」ギャラリー知、京都

グループ展

2014「 STOP 展」ギャラリー知、京都

2016「 京都造形芸術大学 卒業制作展」京都造形芸術大学、京都

2016「 京都造形芸術大学 大学院 芸術専攻 修士1 年生作品展 HOP 展」ギャルリ・オーブ、京都

「 藤田海周× 近藤大祐 二人展 Connect」ギャラリー知、京都

2017「 京都造形芸術大学大学院 芸術専攻 修士2 年生作品展 SPURT 展」ギャルリ・オーブ、京都

2018「 京都造形芸術大学 大学院 修了制作展」ギャルリ・オーブ、京都

イベント

2017「ニュイ・ブランシュ KYOTO 2017」ギャラリー知にて展示

受賞

2015「京都画材まつり アートグランプリ」佳作

2018「 京都造形芸術大学 大学院 修了制作展」優秀賞

TAISUKE KONDOUH -PROLOGUE-

From April 24 to 29.

Artist HP

https://taisuke-kondouh.jimdo.com/

Taisuke Kondouh

1993 Born in Shizuoka

2016 He graduated from Kyoto University of Art and Design Department of Fine and Applied Arts Oil Paining Course.

2018 completed master’s degree from Kyoto University of Art and Design Graduate School Master Course Paining Field Oil Paining Course.

2018- Currently based in Kyoto

SOLO EXHIBITIONS

2016 「 au × Taisuke Kondouh」au shop Kitashirakawa, Kyoto.

2017 「 Taisuke Kondouh solo exhibitions」 Gallery tomo, Kyoto.

GROUP EXHIBITIONS

2014 「 STOP exhibitions」Gallery tomo, Kyoto.

2016 「 Kyoto University of Art and Design Degree Show」Uryuyama Campus,kyoto.

2016 「 HOP Kyoto University of Art and Design Graduate School Master Course first year Exhibition」Galerie Aube, Kyoto.

「 Exhibition of two artists Kaisyu Fujita×Taisuke Kondouh Connect」Gallery tomo, Kyoto.

2017 「 SPURT Kyoto University of Art and Design Graduate School Master Course two yearsExhibition」 Galerie Aube, Kyoto.

2018 「Kyoto University of Art and Design graduation exhibition」 Galerie Aube, Kyoto.

Event

2017 「Nuit Blanche KYOTO 2017」Gallery tomo, Kyoto.

Award

2015 「Art Grand Prix, Kyoto Painting Festival」Fine work Prize.

2018 「Kyoto University of Art and Design graduation exhibition」 Excellence Award.

2018.3.15

中山 智介 個展 ※イタリア開催

平素は格別の御引き立てを賜り、ありがとうございます。

GALLERY TOMO / ギャラリー知は展示準備のため、休業とさせていただきます。なお、イタリアの支店であるMAGにて下記の期間、中山智介の個展を開催しております。お客さま各位にはご迷惑をお掛けいたしますが何卒宜しくお願い申し上げます。

http://www.marsiglioneartsgallery.com/

記

個展開催期間:2018年3月15日(月)~2018年3月31日(土)まで

場所:イタリア コモのMAGギャラリー:Via Vitani 22100, Como, Italy

以上

Information

Please be informed that Gallery TOMO will be closed for the Exhibition of Tomosuke Nakayama in Italy from March 15 to 31. If you have any urgent inquires or problems during that time, please contact our address.

Mail : info@gallery-tomo.com

2018.2.13

二人展 神谷真千 / 多喜七星

二人展 神谷真千 / 多喜七星

2018年2月13日(火)~2月18日(日)

12:00-19:00 日曜17時迄

神谷 真千

1993年生まれ

愛知県出身

京都造形芸術大学大学院 ペインティング領域 日本画分野 2年次

2017 SPURT展(京都造形芸術大学/京都)

グループ展 ART POINT Selection V(Gallery ART POINT/東京)

画心展 New order(佐藤美術館/東京)

2016 HOP展 (京都造形芸術大学

青木ゼミ展「302」(Art space-MEISEI/京都)

グループ展「REFLECTION」(gallery little house/京都)

多喜 七星

1993年生まれ

滋賀県出身

京都造形芸術大学 大学院 ペインティング領域 日本画分野 2年次

2017年 第72回 春の院展 入選

第35回 明日を開く絵画 上の森美術館大賞展 入選(東京、京都)

2016年「京都造形芸術大学大学院日本画 山田伸ゼミ展-耀-」(河原町画廊/ 京都)

2015年 第70回 春の院展 初入選

※関連展示

京都造形芸術大学卒業展・大学院修了展

2018年2月10日(火)~2月18日(日)

10:00-18:00

https://www.kyoto-art.ac.jp

2017.12.12

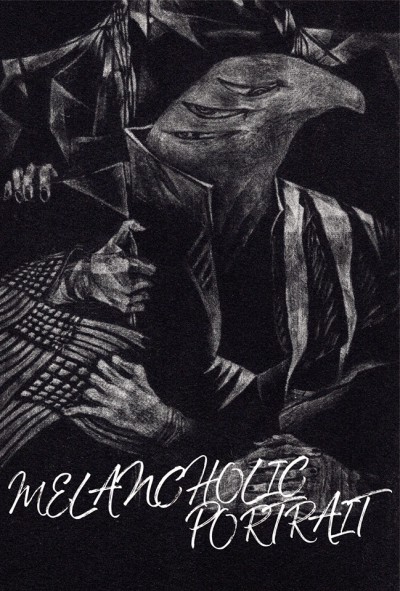

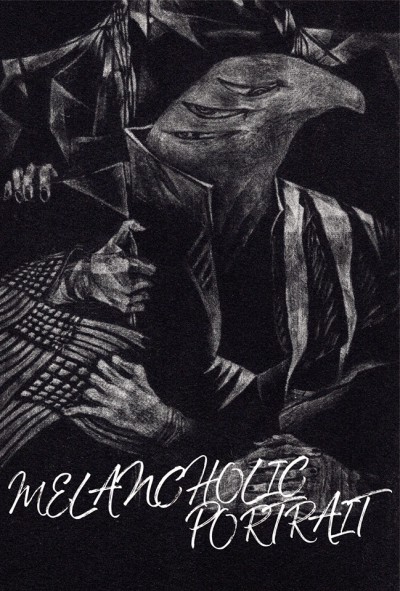

鳥彦 個展 “メランコリック ポートレイト”

鳥彦 個展 “メランコリック ポートレイト”

2017年12月12日(火)~12月24日(日)

12:00-19:00 最終日17時迄

アーティストステートメント

写影室に入った時、かすかに湿った空気が顔をなぜた。天井近くにある小さな窓から、黄色がかった日差しがホコリを照らし出している。「ずいぶん洒落た格好をしてきたんだな。」と、先に来ていた彼に声をかけた。

「まあ、こんな時くらいはなあ。」気のないそぶりで彼が返した。

画家が肖像画を描いているあいだ、じっとしながら彼はどんな顔をして動きを留めているのかを考えていた。

アーティストHP

http://magatu.karakasa.com/

「新たな環境の変化に適応できたものが生き残る」

展示にあたって、私はダーウィンのこの言葉をまず思い出した。技法などについての言及は過去にも触れているのでここでは割愛し、描かれている鳥人について人間と比較しながら少し考察したい。

哺乳類の大多数は二色型の色覚しかもたないといわれている。今から約3,000万年前に一部の哺乳類が第三の色覚を得て、赤と緑を区別できるようになり、森の中から果実を見つけやすくなった。これが霊長類の始まりであるが、時計の針をさらに進めると約600万年前に、アフリカ大陸ではマントルの上昇熱が発生した。やがて大陸の中央が隆起していき、熱帯雨林を経てサバンナが生まれた。霊長類のある者は木を降りて、二足歩行を始めた。これが人間の始まりだ。そして私は彼の描く鳥人が、地面に降り立ったのはつい最近のことだと考える。

さて、鳥彦という作家は人間で、彼の描く鳥人たちの世界はメゾチントの特徴あるモノクロームで生み出されている独創性ある物語だ。異なる世界で独自の進化を経てきた鳥人は少し作家の手から離れて急速に進化しつつある。現在の彼らはとても知的な一団であり、その中でたくさんの仲間や敵もいる。神になろうと画策している者すらいる。私が見始めた初期の頃の鳥人たちは、Cosmic Egg(2011)に示されるように誕生したてのほんの赤子たちに過ぎなかった。背景もまだ洞窟の内側のような閉塞的な環境が多かったし、なんとなく内側の胎動を感じさせるものだった。人はどこから現れたかはわからないが、鳥人のルーツは作家から生み出されたことに間違いない。時を経て、モノクロームを中心にしながらも少し色の知覚も備わり、表現の幅である次元も増え、鳥人としての系統樹が拡がっていく。

環境の変化という苦境に対応するため、人間は脳を大きく進化させ、協調や競争を経て試練を乗り越えてきた。鳥人たちは人っぽくありながら、“眼”を進化させた。対峙する者に心を読まれないために、そして騙されないように神経を尖らせ観察をし、危機を乗り越えてきたのだろう。

作品は作家自身の投影であるとはよく言われる台詞だが、これは彼の場合にも例外ではない。でもひょっとすると鳥人の自立した部分も表れてきているように思う(作品の楽しみ方として)。時代に適応できなかったものは生物のみではなく物もたいてい滅ぶ運命にあるように見えるが、本当にそうだろうか。今後の人間の運命は誰にもわからないが、この鳥人たちは自分たちの創世記を創っているのだろう、それもそろそろ第二章に至っている、我々とは違った世界へ向かうための苦難の旅路だ。作家の生み出す創作物は、作家の手から離れて人を介して世に出て行く。受け取り手はまさに多様であり、鳥人という偶像めいた表象を嫌う者もいれば喝采をもって受け入れる者もいるだろう。それも我々にも誰にもわからないが、進化の速度が早ければ世代時間も短くなることの示唆は知見として、暗い暗示としても存在する。ただひとつ言えることは、版画作品の中に生きることは、世の変化に比較的影響を受けにくく存在し続けられるということだ。

GALLERY TOMO年内最後の展示となります。慌ただしい暮れ行く師走の季節となりますが、年末に至る2017年最後の刹那のひとときを皆様と作品とともに共有できましたら幸いでございます。どうぞお運びくださいませ。

GALLERY TOMO 青山 知相

2017.12.02

榊原太朗 個展 ”ヒトコママンガショー”

2017年12月2日→24日

GALLERY TOMO ITALY. MAG

ステートメント

私は、日本各地の懐かしい街並みを背景に、独自の人物やキャラクターを織り交ぜた作品を制作しています。子供の頃からマンガに親しみ、描いてきましたが、大学でカートゥーンというひとコママンガを学んだことがきっかけで現在は“マンガ的手法を用いた絵画作品”をテーマに制作しています。ペン、インク、紙というマンガの技法を用いながらも、ひとつのアートとして価値のあるものを目指しています。

日本のマンガはもちろんのこと、私の地元(静岡県岡部町)の田舎町で遊んだ記憶、少年期に熱中したゲーム、大人になってから興味を持ち始めた浮世絵など、いろいろな影響が私の作品をかたちづくっています。

GALLERY TOMO ITALY / MAGでの展示は2016年3月のグループ展「HITOKOMA MANGA SHOW」以来二度目となります。前回の展覧会時にはイタリアを訪れ、ミラノやコモの街を観光しました。今回、その際取材したミラノのセンピオーネ公園に着想を得た新作を一点出展します。アジア以外の街を描くのは初めてでしたが、日本の街とは一味違った魅力がありました。

今回も、イタリアの皆さまに私の作品を楽しんでいただけることを願っております。

榊原太朗

Como, novembre 2017 – La MAG – Marsiglione Arts Gallery presenta, da sabato 2 a domenica 24 dicembre 2017, la mostra personale del giovane artista giapponese, Taro Sakakibara, discepolo prediletto del più grande Maestro Manga vivente Yukio Shinohara. La mostra che conclude l’anno in corso, continua il focus dedicato all’arte contemporanea giapponese, analizzando diversi aspetti ormai noti e volendo sottolineare le varietà di linguaggio e di concetto che compongono le vaste attività artistiche orientali.

Le 14 tavole che compongono la mostra personale di Taro Sakakibara, rappresentano alcune situazioni di vita quotidiana o di fantasia dei giapponesi; come i fidanzati imbronciati ai due angoli opposti di un negozio della città di Gifu o gli omaggi delle band inglesi più importanti degli anni ’70 o anche le figure graffianti e satiriche sugli stereotipi occidentali degli ultimi 40anni, passando per la rappresentazione sempre ironica dei suoi film e videogiochi preferiti e per arrivare alla nostalgia del cinema chiuso a Toyama o alla citazione dei personaggi del grande scrittore Soseki Natsume nella sua città natale di Matsuyama. Una tavola speciale dipinta dopo il suo primo viaggio in Italia e quindi opera unica nel suo genere, rappresenta un venditore ambulante di Frittelle con il suo camioncino al Parco Sempione di Milano. Questo vuole essere il suo personale omaggio al nostro Paese e il ringraziamento per l’attenzione che i collezionisti italiani hanno avuto nei suoi riguardi in questi due anni.

2017.11.28

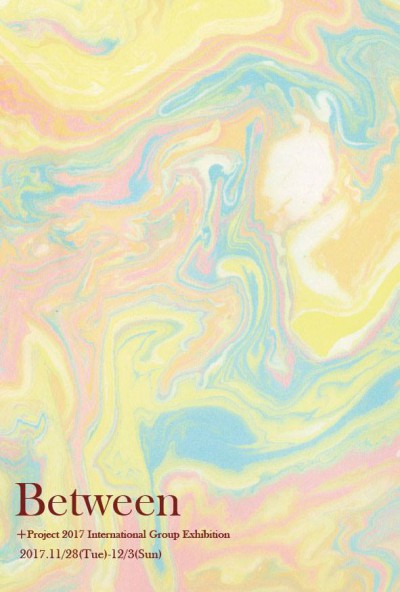

Between: International Group Exhibition 2017

Between: International Group Exhibition 2017

*English follows Japanese below

Artists 出品者:

Mei Nakagawa, Benjamin Frey, 川上 春奈, グォンナヒョン, Mathias Mary, キムダウン Daoun KIM, 後藤由香里, 黄子馨 HUANG TzuHsin, 新宅加奈子, Yamuna Valenta, Tingfang Xia (Mirai), 松岡柚歩,Kristýna Venturová

Featuring: Lasalle College of the Arts, Fine Arts BA students

Events:

11/28 Tue 19:00-: Opening Reception

12/3 Sun 14:00-: Artist Talks (通訳付 / interpretation provided)

■ テーマ:Between

“Between”の語源は英語の”by two” からきており、「〜のあいだ」、「〜のすきま」という意味がある前置詞です。今回の展示では、京都という”伝統と現代のあいだ”にあるような都市で、様々な国籍の14名前後のアーティストが揃い、平面、立体、映像、それぞれの方法で”between “というコンセプトを元に表現します。個人と集団、性別、文化、人種、の間を行き来するような、多様性に富んだ展示になります。鑑賞者はもちろん、アーティスト自身にも実りのある展示になることでしょう。

Between: 2017 International Group Exhibition

■ Dates: Nov 28 to Dec 3

■ Theme: Between

The word “between” originally meant “by two” or “interval”. Kyoto itself is a city in between the contemporary and the traditional. Here, we will present works by about 14 artists of various backgrounds, everything from 2-dimensional to video and sculpture, under this theme of “between,” exploring issues of individual vs. group, gender, culture, and race. We hope this is will be an exciting exhibition for both visitors and exhibitors.

+PROJECT:

https://www.facebook.com/pprojectkuad

問い合わせ Inquiries:pproject.kuad@gmail.com

2017.10.03

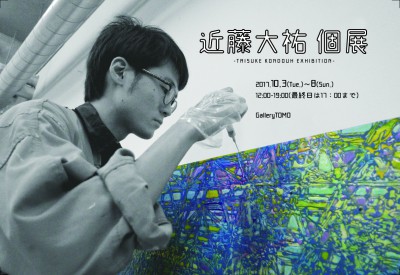

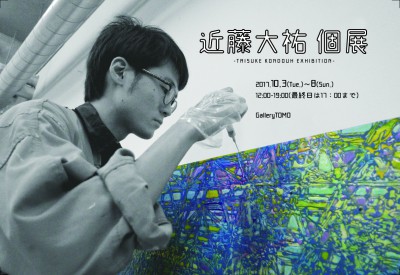

近藤 大祐 個展

近藤 大祐 個展

2017年10月3日(火)~10月8日(日)

12:00-19:00 日曜17時迄

※6日(土) 18時-22時

ニュイ・ブランシュ KYOTO 2017

近藤大祐+京都造形芸術大学 プラスプロジェクトプレビュー

http://www.nuitblanche.jp/schedule/tomo.php

アーティストステートメント

僕の作品は、主に日常で僕が出会った風景、気になった空間をモチーフにしている。

輪郭線を用いた画面に、漫画のようなズドーンと来るような構図。

内面のエネルギーあふれる色彩によって、現実の視点よりも強調された画面。

風景を描く中で意図するところは、写真のような写実的な美しさではなく、心象の描写である。

対象となる風景・空間に映る印象には1 人1 人違いがある。

同じものを見ていても、見る場所によって見える物や見えないものが出てくる場所的な「視点」

感情や気持ちの面で見えてくる、内面のエネルギー的な「視点」

様々な視点の動きに注目した時に、僕は制作する上でいくつかの要素を意識した。

厚みを持たせた支持体に描くことで、場所的な「視点」を意識。

正面からの一方向ではすべてが見えず、作品を見るときの立脚点を自分から動いて変えることにより、

作品の見え方を実際の風景を見るときの動きと同じような働きで再現した。

感情的な内面のエネルギー溢れる「視点」を意識。

心象風景と呼ばれるものには様々な視点がある。

記憶や感情といった人間特有の要素を色彩というエネルギーに変換して画面と対峙して考えてみた。

以前までは、空間を輪郭線で囲って画面を構成していた。

輪郭線で張り巡らされた画面には、色同士の空間の境目が一つ一つ主張されている。

色が持つ力強さに加え、線で空間を分断させた画面には、人の複雑な内面の感情が凝縮されている。

自分の内面の感情やエネルギーをさらに表現するにはどうしたらいいだろう。

僕は、色の持つ力を更に際立たせるために、マテリアルから見つめ直すことにした。

そして、以前の画面には無かった絵具の物質感や重厚感が盛り込まれた。

僕は表現したい心象にまた一歩近づけたように思う。

略歴

1993年 静岡県出身

2012年4月‐2016年3月

京都造形芸術大学 芸術学部 美術工芸学科 油画コース

2016年4月‐現在

京都造形芸術大学 大学院 ペインティング領域

個展

2015年 au ×近藤大祐(auショップ北白川、日本、京都)

2017年 近藤大祐 個展(ギャラリー知、日本、京都) グループ展

グループ展

2014年 STOP展(ギャラリー知、日本、京都)

2015年 京都造形芸術大学 卒業制作展(京都造形芸術大学、日本、京都)

2016年 京都造形芸術大学大学院 芸術専攻 修士1年生作品展HOP展(ギャルリ・オーブ、日本、京都)

2016年 藤田海周×近藤大祐 二人展 Connect(ギャラリー知、日本、京都)

2017年 京都造形芸術大学大学院 芸術専攻 修士2年生作品展SPURT展(ギャルリ・オーブ、日本、京都)

2017.4.25

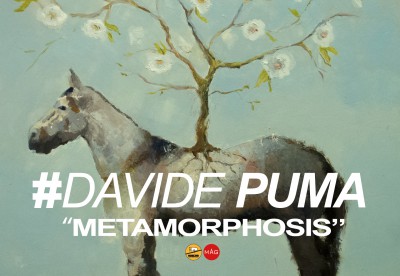

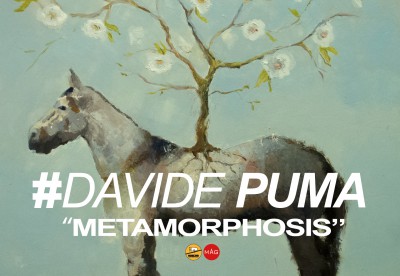

ダヴィデ・プーマ “メタモーフォシス”

#DAVIDE PUMA

“METAMORPHOSIS”

ダヴィデ・プーマ

“メタモーフォシス”

2017年 4月25日(火)~5月14日(日)

12:00-19:00 不定休 4月28、5月1、7、8、10日、13日休廊 日曜日17時迄

協力:一般財団法人日本イタリア文化協会

ダヴィデ・プーマ、京都にて初めての展覧会である。

GALLERY TOMOとMAGのプロジェクトによって、一昨年イタリア文化会館の招聘により初来日を果たし、DIM大阪2015のイベントの一環としてイタリア文化会館大阪の文化スペース、スパツィオ・アルテにて個展を開催。グランフロント大阪で盛大に封切られた日本初となるこの展覧会“RIBIRTH”は盛況の余韻を残して幕を閉じたが、京都で行うこの機会に新しいイマジネーションから生み出された新作を追加し、東洋文化に対し深く融合する魔法のような夢のある作品を創り出し提示する。

プーマは1971年、サンレモに生まれた。さほど若くない頃に絵画制作に携わるようになった。絵画制作への情熱をずっと胸に秘めていた彼は、2003年その内なる声の高まりから自身がもはや逃れられないことを悟り、制作活動に身を捧げるようになった。それから数年後、彼の作品はイタリア各地の著名なギャラリーで展示され、パリやジュネーヴ、ロンドンや南アフリカのギャラリーの関心を惹き、個展を開催。彼のストーリーは2011年のヴェネツィア・ビエンナーレにイタリア代表に選出、参加という形で結実する。2016年カターニアのMACS美術館でも展覧会を開催。そしてカトリックの総本山であるバチカンや、現在居住しているヴェンティミリアの大聖堂のための作品制作も行う。現代イタリアの若手アーティストの中でも特に将来を嘱望される作家の一人である。

彼は詩情からインスピレーションと滋養を得つつ、人間(人間的なものとして理解される存在)と自然、人間と宇宙、動物界と植物界の対比を描き出す。ダヴィデ・プーマの作品世界では一方が他方の中へと入り込み、組織的な混乱をもたらす。彼の絵は私たちを長時間の観想へと誘う。単一の視点は存在しない。理由もない。 彼のあらゆる作品は、多様な意味をそこに付与することができるという可能性を、その個人的な造形言語の中で私たち一人ひとりに与えてくれる。そして、他にはない独特の感情の強さを私たちに贈ってくれるのだ。彼の絵の美しさが持つ力は大地から引き出されたもので、素材の特性を十分に生かし、ヘラで塗ったようなタッチを頻繁に見せるその技法は、触知可能な緊張感を示す。その一方で、絵の視界からぼんやりと薄れていく詩情性は、触知不可能な雰囲気を作り出すとともに物事の本質を見透かすような明敏な雰囲気も生み出す。私たちは彼の作品の中に、強い個性を持った肉体と精神を見出すことができる。

GALLERY TOMO

青山 知相

2017.4.04

こうす系個展 “TEXT”

こうす系個展 “TEXT”

2017年4月4日(火)~4月16日(日)

12:00-19:00 月曜休 日曜17時迄

グラフィティ出身風刺画作家、こうす系の個展。

こうす系の作品のひとつひとつを通して感じてもらいたいことは、感謝と敬意です。

この二つをいつももっていれば、傷つく人口は激減すると考えています。

そして、平和かついい意味でフラットにお互い接することが出来ると信じています。

そのために、こうす系は今日も作品をつくっています。

そこで、今回の個展は、作品のメッセージを通して、身近なさまざまなところにある我々へのメッセージに焦点を当てた個展を行います。

お越しいただいた方には、こうす系ロゴステッカーをプレゼント予定しています^^(数に限りがございますので、ご了承ください)

アーティストブログ

http://www.staffblog.copoc.jp/archives/7585

2017.3.14

藤田 薫 個展 “your ”

Caori Fujita Exhibition “your ” / 藤田 薫 個展

2017年3月14日(火)~3月26日(日)

12:00-19:00 月曜休 日曜17時迄

GALLERY TOMOでは主にイタリア、韓国等の主にギャラリー企画やアートフェアで活躍してきた藤田薫の個展をいよいよ満を持して京都で開催。人の形をモチーフに、色や輝きなどを含ませ表現した作品を大小様々展示予定。

在廊日は3月14,25,26日

作家ホームページ

http://caori-fujita.com/ja.html

Caori Fujita Exhibition “your ”

Duration : March 14 – 26, 2017 Tuesday-Sunday 12:00-19:00 ※Until 17:00 close only Sunday, Monday closed.

Venue : GALLERY TOMO

633, Shimogoryo-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-0995

TEL : 81+75-585-4160 MAIL : info@gallery-tomo.com HP : www.gallery-tomo.com/

Artist official site

http://caori-fujita.com/ja.html

Statement of Caori Fujita

As cells are reborn in our body every day, life and death repeat. The body that we always see from the outside in the same way is always changing on the inside.

Every relationship we have changes our consciousness and feelings so they change and disappear with each contact. As well as causing changes in our body, these changes are more transitory and unforeseeable than physical change.

Our relationships with other people can give rise to misunderstandings when outer appearances belie the inner changes that occur.

In my work, I express and contrast the difference of textures between the inside and outside of the human body, by creating various shapes from a very ordinary person’s back. I use a technique called KANSHITSU (made from URUSHI/lacquer, soil and cloth), which is one of the traditional techniques for sculpture production in the East.

And this time, GALLERY TOMO held in Kyoto mostly the solo exhibition of Caori Fujita who was mainly active in gallery projects and art fairs such as Italy(with MAG gallery), Korea and so on. Various large and small pieces are planned to be displayed expressing the shape of a person as a motif, including colors and radiance. Please visit for showing and make sure her new “yours”.

Gallery maneger

TOMOHARU AOYAMA

2017.3.09

町田 藻映子 個展 GALLERY TOMO ITALY

2017.2.21

佐々木 麦 個展

佐々木 麦 個展

2017年2月21日(火)~3月5日(日)

12:00-19:00 月曜休 日曜17時迄

佐々木 麦 個展

2017年2月21日(火)~3月5日(日)

12:00-19:00 月曜休 日曜17時迄

佐々木麦 略歴

1963年 京都市に生まれる

1985年 京都精華大学洋画科卒業

渡伊・仏

1995年 渡印

初個展(京都志摩画廊)

2001年 個展(倉敷、米子)天満屋

2002年 北の大地 ビエンナール大賞展 佳作

個展(広島)

2004年 個展(大阪)阪神

2005年 二人展(札幌)

渡南仏(プロバンス地方滞在)

2006年 個展(船橋東武、横浜たまプラーザ、池袋東武)

2007年 個展(第2回船橋東武・札幌三越・第2回横浜たまプラーザ東急

広島・町田小田急)

2008年 2月 船橋個展 4月東急本店 第一回瀧川画廊個展

その他個展

2009年 第4回東武船橋個展第2回東急本店個展

第85白日会展初出品

白日会展初入選

2011年 白日会会友推挙

個展 ギャラリー知

2013年 白日会準会員推挙

2014年 個展(守口京阪、大津西武、第9回船橋東武)

2014年 個展(第2回ギャラリー知)・白日会会員推挙

2015年 第7回 佐々木 麦 油絵展 小田急百貨店 町田店

2015年 第10回記念 佐々木麦 油絵展 東武百貨店 船橋店

2016年 佐々木 麦 個展 ‐放下(ほうげ)髙島屋大阪店 6階 ギャラリーNEXT

他展覧会多数

現在滋賀県在住

佐々木麦 Official Web Site

http://www.bakusasaki.com/

展覧会によせて

佐々木麦の個展を弊画廊で開催するのは本展で2年ぶりの3度目となる。前回の個展から本展に至るまでの佐々木の歩みはとても興味深い。画家としての原点ともいえるだろう船橋における節目の展示や、大阪での放下と題した新たな機会を経てきて今がある。年月を重ねるにつれ、必要なものと不要なものを選り分けてきて、描かれる絵具の“ノリ”も随分と違ってきた。私が出会った頃とも随分異なっている。

かつてより佐々木は、コロー、ミレー、テオドール・ルソーに代表されるバルビゾン派の流れを汲む作家として知られてきた。渡仏の経験によって油彩の源流にも触れ、その編纂を高めてきた。現在の佐々木は守山に根をおろし、滋賀の風景を描く画家だ。

滋賀の気候は、琵琶湖があるせいか冬でも幾分穏やかな寒さで、空は広い。佐々木の住む湖南部はかつての東海道が通る交通の要衝であり、都市部の開発も進んでいるとはいえ自然の雄大さには目を見張る。南仏の太陽の放つ光とはまた違う景色だが、風、山、湖等の自然は彼の画家としてのアイデンティティを構成するための必要不可欠な要素だ。

佐々木はまだ発展途上。彼の精神から這い出た画家としての心根が、また筆致に現れ大地を這うように成長していく。深く伸長していく根は、土台となり変化し続ける彼を支える。いまの時代のその時しかない一瞬の光、色など、移ろいゆく自然の事象を現場で目の当たりにし、画面に己の実存を刻む。過去からの編纂の集積が根として土台として太く強く、そして彼の歩みを前へ。これからもおそらくそうやってずっと描き続けていくのだろう。今回の展示作品は合計14点。画家の感じた時の流れもまた共に楽しんで頂ければ幸いである。

GALLERY TOMO

青山 知相

Baku Sasaki Solo Exhibiiton

February 21 (Tue) – March 5 (Sun) in 2017

12:00-19:00 Monday closed, Sunday until 17pm.

2017.2.03

アニマル展 イタリア

2月2日~26日の日程で、ギャラリートモイタリア支店、コモのMAGギャラリーにてアニマル展を開催。

日本からは藤田薫、松本晴喜の作品が登場します。その他、日本でもDIM大阪の記憶に新しいダヴィデ・プーマ、大邱アートフェアにも出展しているアルマンド・フェットリーニも参加。イタリアにいる方は是非ご高覧ください。

http://www.marsiglioneartsgallery.com/wordpress/en/

Esseri Animali

MAG – Marsiglione Arts Gallery presenta

Esseri Animali

a cura di Salvatore Marsiglione

Mostra collettiva con Armando Fettolini, Simone Fugazzotto, Maurizio L’Altrella e Davide Puma.

Con la partecipazione di Haruki Matsumoto e Caori Fujita

3-26 febbraio 2017

Inaugurazione: giovedì 2 febbraio 2017 ore 18:30

Como, gennaio 2016 – La MAG – Marsiglione Arts Gallery presenta, da venerdì 3 a sabato 26 febbraio, la mostra Esseri Animali, esposizione corale degli artisti Armando Fettolini, Simone Fugazzotto , Maurizio L’Altrella e Davide Puma. Con la partecipazione di Caori Fujita e Haruki Matsumoto.

L’esposizione, che inaugura giovedì 2 febbraio 2017 alle ore 18:30, vuole indagare alcuni aspetti che fondono insieme il mondo animale con quello della specie umana, ma ripresi dal nostro punto di vista. Quello che nella loro figura e nel loro essere, vediamo o vogliamo vedere di noi, gli atteggiamenti, le movenze, l’istinto e le espressioni che ci accomunano. Il nostro obiettivo è quello di far riflettere e possibilmente sensibilizzare i media e l’opinione pubblica sul rispetto verso gli animali che non sono poi così diversi da noi. Loro non sono esseri umani, sono Esseri Animali.

La mostra presenta quattro artisti italiani che rappresentano quattro diverse direzioni metodologiche e concettuali della nuova figurazione artistica italiana. Diversi tra loro, gli artisti esprimono i loro concetti attraverso le fattezze degli animali scelti, ognuno dedica attenzione a specie e razze diverse.

2016.12.06

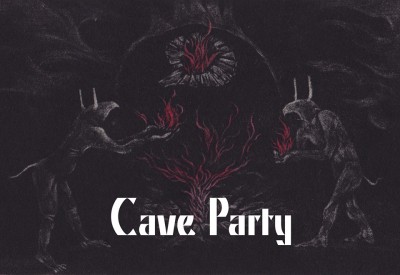

鳥彦 個展 “Cave Party”

鳥彦 個展 “Cave Party”

2016年12月6日(火)~12月18日(日)

12:00-19:00 月曜休

ご挨拶

若き銅版画家・鳥彦の個展をギャラリー知において開催するのはこの度で5度目となる。これまでも様々なテーマで展覧会を開催してきたが、そのプロセスにおいて、根底に流れるテーマは揺ぎ無く一貫しているように思う。彼が用いる技法は、マニエール・ノワールと称される銅版画メゾチント。西洋に於いては非常に手間のかかる技法ゆえほぼ廃れていたが、この技法が復刻されたのは実は日本人の手による。浜口陽三、岩谷徹に代表されるその技法から黒が特徴とされるメゾチントだが、漆黒の色は基本的に華やかな画面とはならない。大河のように骨太に続いている日本の美術の文脈の中で、彼の描くタッチは少々特異性を放つ。鳥人が闇の中をさ迷い、時に立ち止まりまどろむ。その世界はさながらルドンの版画作品のような、寂寥感と夢想性に溢れた独自の世界観によるものだ。

漆黒の画面のなかで、怪しげなかがり火を焚きながら周りをダンスする鳥人たちがいて、何かの儀式を行っている。その世界は、大地を焦がすように照り付ける異界の太陽が世界全体の不吉な運命を暗示しているような荒廃した大地を描く。私なりに読み解けば、これらは“停止”した絵画である。写真のように停止した黒い画面は不思議な魅力を醸し出す。作家の漆黒の皮膚と云ってもよいかもしれない、画面の膜をめくるように内側に入り込めば、その下層には蠢く熱気を纏った波が飛沫をあげている。ここからは彼が現在を生き、作家として燃焼している温度の相を感じることができる。そしてその究極的に大事な、作家性ともいえる彼の時間を写真のように切断し、自らを鳥人へ置換えて画面のなかに留め置いている。

今回のテーマは“CAVE PARTY”。人であって人でない鳥人が、光も届かず時間の流れからも見放されたような世界を生きる、実際にあるようでない、しかしもしかしたら、存在しているかもしれない世界の物語。

GALLERY TOMO

青山 知相

アーティストHP

http://magatu.karakasa.com/

2016.11.29

MULTI: +PROJECT 2016 International Group Exhibition

MULTI: +PROJECT 2016 International Group Exhibition

「マルチ」の語源はラテン語で、「たくさん」もしくは「複数」という意味をもっています。英語では「multicultural」(多文化)もしくは「multimedia」(マルチメディア)のような単語につかわれています。現在のアーティストは複数のジャンルで活躍しており、コンセプトにより表現ジャンルを変えてゆきます。今回の展示ではアーティストが自分の専門以外の作品にチャレンジしたり、自分の領域の中で新たな試みをしたりしています。その結果、非常に多様な作品展になっています。今回は9カ国から18名のアーティストが出品し、彼らにとっても最も多様性に富んだ展示になることでしょう。今後アーティスト同士のアイディア交換や新たなコラボが展開することを望んでいます。

Multi” comes from the Latin word “multus” which means “much” or “many”. It can be seen in English words such as “multicultural” (many cultures) or “multimedia” (many media). Artists today also often work in more than one genre, changing as their styles develop. For this exhibition, we invited artists to present works outside of their major, or to challenge their field of study in a new way. The results are truly diverse. The show features works by 18 artists from nine different countries, making it one of the most diverse exhibitions they have joined. We hope this show will lead to an exchange of ideas or future collaborations between the artists.

Artists:

川上春奈, Maria Teresa Scarabello, Thomas Vauthier, Anna Edsalv

Fanny Terno, Peipei Wang, 中澤ふくみ, 畑彩佳, Vasuphon Sanpanich, 山崎, 山田鞠奈, Jean-David Jamet, 禹紗野, 米谷英里, 岡本亜季, 南光望美 , 新宅加奈子, 濱野元気

Schedule

11/29 (Tue): Opening reception 19:00-

12/3 (Sat): Artist talks 16:00-

12/4 (Sun): Artist talks 16:00-

+PROJECT: https://www.facebook.com/pprojectkuad

問い合わせ:pproject.kuad@gmail.com

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

+PROJECT 2016 International Group Exhibition

MULTI: +PROJECT 2016 International Group Exhibition

「マルチ」の語源はラテン語で、「たくさん」もしくは「複数」という意味をもっています。英語では「multicultural」(多文化)もしくは「multimedia」(マルチメディア)のような単語につかわれています。現在のアーティストは複数のジャンルで活躍しており、コンセプトにより表現ジャンルを変えてゆきます。今回の展示ではアーティストが自分の専門以外の作品にチャレンジしたり、自分の領域の中で新たな試みをしたりしています。その結果、非常に多様な作品展になっています。今回は9カ国から18名のアーティストが出品し、彼らにとっても最も多様性に富んだ展示になることでしょう。今後アーティスト同士のアイディア交換や新たなコラボが展開することを望んでいます。

Multi” comes from the Latin word “multus” which means “much” or “many”. It can be seen in English words such as “multicultural” (many cultures) or “multimedia” (many media). Artists today also often work in more than one genre, changing as their styles develop. For this exhibition, we invited artists to present works outside of their major, or to challenge their field of study in a new way. The results are truly diverse. The show features works by 18 artists from nine different countries, making it one of the most diverse exhibitions they have joined. We hope this show will lead to an exchange of ideas or future collaborations between the artists.

Artists:

川上春奈, Maria Teresa Scarabello, Thomas Vauthier, Anna Edsalv

Fanny Terno, Peipei Wang, 中澤ふくみ, 畑彩佳, Vasuphon Sanpanich, 山崎, 山田鞠奈, Jean-David Jamet, 禹紗野, 米谷英里, 岡本亜季, 南光望美 , 新宅加奈子, 濱野元気

Schedule

11/29 (Tue): Opening reception 19:00-

12/3 (Sat): Artist talks 16:00-

12/4 (Sun): Artist talks 16:00-

+PROJECT: https://www.facebook.com/pprojectkuad

問い合わせ:pproject.kuad@gmail.com

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

+PROJECT 2016 International Group Exhibition

2016.11.22

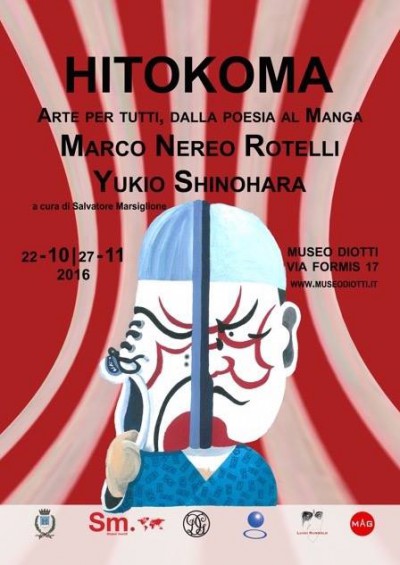

【日伊国交樹立150周年記念事業】 ヒトコマ “詩からマンガまで” ディオッティ美術館

【日伊国交樹立150周年記念事業】

Hitokoma Arte per tutti, dalla poesia al Manga Mostra di Marco Nereo Rotelli e Yukio Shinohara

人々のためのヒトコマアート、詩からマンガまで

ステートメント

日本とイタリア国交樹立150周年の今年、両国間で文化的な交流イベントが多数行われていますが、これはこの両国相互の文化的な関心が大変なものであることを両国が改めて確認し合う機会ともなっています。バイオリン工房で有名なクレモナにあるカザルマッジョーレは約14,000人の暮らすとても小さな町です。(かつては画家パルミジャニーノを輩出しています。)展覧会の開催されるこの時期は、街をあげて開催されるセントチャールズ祭(11月)など歴史のあるイベントが多数行われ、全国からたくさんの人がこの地域にやってきます。これは毎年テーマが決まっていて、美術館や図書館、博物館や劇場など文化的施設が有機的に絡み合う人気のお祭りですが、今年はイタリアとの外交関係150周年を称えるために日本がテーマに選ばれました。

我々はこのカザルマッジョーレにあるディオッティ美術館にて、今年3月にコモで開催されたヒトコママンガショーがまだ記憶に新しい篠原ユキオ、榊原太朗の作品を、昨年の初来日がまた記憶に新しい光の巨匠マルコ・ネレオ・ロテッリの詩との融合を試みます。

篠原ユキオが名付けたヒトコマアートというマンガ表現のスタイルのなかで、イタリアの人々はユーモア、皮肉、謎と現実との比較をし、多くの異なる解釈を見つけることができます。普遍的な大衆文化を出発点に、直接的ではなく並行に距離を保ちながら多くの意味を内包させる篠原ユキオのヒトコマアートと、日本の原風景ともいえるモチーフをバックに周知のアイコンをユーモアたっぷりに表現する若き才能・榊原太朗の作品に対して、ロテッリは偉大な音楽家、詩人や知識人との出会いの産物をたくさんの人々に形として直接的に発信していきますが、これら表現方法の違いはほぼ対照的なものと見える部分もありつつ、多くの共通点も感じます。そしてこれらの間に境界をわざわざ設ける必要はありません。感覚の違いを乗り越えて、新鮮な感覚をこの展覧会で提示したいと考えています。

MAGとの連携により遂には美術館にも発展したプロジェクト、今後も日本の現代アーティストの活躍の場をつくり、発展させてまいりたいと思います。まずはこの展示にご注目ください。

GALLERY TOMO

青山 知相

後援:カザルマッジョーレ、在ミラノ日本国総領事館、ルイージ・ルッソロ資料連盟、他

キュレーション:サルバトーレ・マルシリオーネ(MAG)

協力:青山 知相(GALLERY TOMO)

ディオッティ美術館

http://www.museodiotti.it/

日時:2016年10月22日から11月27日

営業時間:

火曜日から金曜日 8:00~13:00

土曜日と祭日は15:30~18:30

オープニング:2016年10月22日17時

場所:ディオッティ美術館/museodiotti

Via Formis, 17 in Casalmaggiore クレモナ県

URL:http://www.museodiotti.it/

連絡先:0375 200416 e-mail info@museodiotti.it (美術館)

+39 3287521463 info@marsiglioneartsgallery.com www.magcomo.it (MAG)

アーティスト:

マルコ・ネレオ・ロテッリ

1955年ヴェネチア生まれ。

1982年大学は建築課程を卒業。現在、ミラノとパリを拠点とする。

ロテッリはこれまでの間芸術と他の知性の分野との間に揺るぎない関係性を築いてきた。≪言葉をイメージへ≫彼は言葉を単純なイメージでは無く、記号的な表現者である。光を用いたインスタレーションで有名な彼だが、あらゆる素材を扱う多彩ぶりが特徴でもある。彼の作品にみられるあらゆる抽象的な解釈の中には、現実の再現性を見ることができる。日本人的に彼を理解しようとするなら、共通の文脈上に瀧口修造を見つけることができるだろう。ロラン・バルトが日本での旅で内面の言語を新しく更新したように、瀧口修造もヨーロッパを旅し、ダリやデュシャンと交流を持ち、“詩人”へと変貌を遂げた。詩人ロテッリの出発点はまさにロラン・バルトにあり、現代を生きる作家としてその人生の旅を続けているのだ。ヴェネチア・ビエンナーレに7度参加。彼の、そして彼の関係した作品はMOMAを含む世界中の重要な美術館に多数収蔵されている。

http://www.marconereorotelli.it/bio.html

篠原 ユキオ

http://www.kyoto-seika.ac.jp/edu/faculty/shinohara-yukio/

榊原 太朗/Taro Sakakibara

http://www.tarosakakibara.com/

2016.11.06

“RED DOTSⅤ” テグアートフェア2016

2016.9.08

“深呼吸” 安 永燦 個展

GALLERY TOMO、MAGギャラリー監修

深呼吸

安 永燦 個展

キュレーション:青山 知相、サルバトーレ・マルシリオーネ

オープニング:9月8日(木) 19:00より

GALLERY TOMO ITALYことMAGギャラリー、ヴィア・ヴィターニ、31、コモにて

会期:2016年9月8日から10月1日迄

※京都のギャラリーは期間中クローズします。

営業時間:火曜日~土曜日

午前10時~13時、15時~19時半迄

ご連絡先:+39 3287521463 info@marsiglioneartsgallery.com www.magcomo.it

後援:ルイージ・ルッソロ資料連盟

展覧会ステートメント

激動の20世紀。グローバリゼーションの時代が高らかに叫ばれてからたくさんの時間が経った。国家、人、それぞれの事実がばらばらになったこの世界で、GALLERY TOMOとMAGによる東洋と西洋を繋ぐプロジェクトで今回焦点を当てるのは、大韓民国のアーティスト、アン・ヨンチャンだ。

アン・ヨンチャンは朝鮮戦争休戦後間もない1959年に韓国は釜山に生まれた。日本の大阪芸術大学に学び、歴史の逡巡を抱える極東の2つの国両方にアイデンティティを得た。1985年に初個展を韓国で行って以降、韓国、日本、アメリカで多数の個展を開催し、そのエネルギッシュな作風は国際的に高い評価を得ている。韓国伝統の韓紙を使った鮮やかな色彩のペインティング、時にはゴムをも使用した支持体を用いるなど誠に融通無碍な作風である。わたしは、作品の支持体とは人々が根を下ろす大地そのもののように感じることがある。西洋におけるカンバス、東洋の韓紙、和紙などそれぞれの大地の上に風土やそこに住まう人々の息遣いも含まれた地域の特色が現れる。

イタリアと韓国は両国ともに半島国家であり、地理的要因から生じる外界からの様々な干渉を受ける運命にあり即ち構成原理が共通する。グローバリゼーションの進展とは、近代まで構築された領域国民国家の在り方を分解されていく過程ともいえる。これは非情な速度で進行しており、そういった現在こそアートというソフトパワーを用いて境界の外の部分、異文化の論理を内在的に理解することが人々の共存のための重要な助けとなる。

私は2年前、ローマのMAXXIでナム・ジュン・パイクの回顧展“THE FUTURE IS NOW!”を観た。彼の制作コンセプトも東洋と西洋の融合がテーマのひとつであったが、異文化と共生するために必要なリテラシーというのは一朝一夕でできるものではもちろんないし、もしかすると共生は言葉自体が欺瞞のようで、不可能なものだとすら思える。しかしながらこの展覧会は、アジア発信の先駆的メディアアートの果たす役割として未来の“定義”を現代に提示していた。我々は当然外交官ではないが、我々の行うアートの果たす役割、文化の交換は各地域文化の歴史的な関係性を理解する上で重要なものだと考えているしわたしたちの展覧会も地域研究の蓄積になるだろう。

アン・ヨンチャンの芸術コンセプトについて大阪芸術大学美術学部教授の坪田政彦はこう言及する。

「アン・ヨンチャンは、自分の呼吸と自分の歩幅で歩くアーティストである。彼は樽の中で、ワインが熟成するように時を待つ。だが決して待つわけではない。血が流れるように脈を打ち、時には、激しく赤・黄・青と鮮やかな色彩に彩られている。火山のマグマのように、豊かな感性と資質が根底に眠り、彼の本質を呼び覚ます。それが彼の仕事を支えている。」

彼のスタイルを感覚的に示す言葉だが、彼は版画家でもなく純粋なペインターでもない。とても自由にふるまう。時代の空気とともに、諧謔性を持って未来に向けて追及していくのだ。これまで描かれてきた作品は木の上に描かれた自画像からシルクスクリーン、犬をモチーフとしたアクリルやオイルなどが代表的なものだ。これらは画材を特定せず無限の宇宙的な拡がりを感じさせる。

しかし、アン・ヨンチャン作品全てに共通する作品の具体的な主題がある。どの作品にも境界線が描かれているのだ。内と外を隔てるこの線は、入口でもあり出口でもある。仏教に衆生(※サンスクリット語でbahujana)という言葉があるがこれは多くの生命が同じ世界に共に生きているという意味だ。絵に込められたこれらの境界線は、自我と他者との関係性を示すものであり、拡張していく世界観と自分を守る領域を様々な動きを見せる異なるドットを描くことによって個性的に表現している。2012年、アメリカはLA アートコアで開催された展覧会はこういったスタンス・作風がアメリカの人々に広範に受け入れられ、快調なセールスを記録した。そしてこの度イタリアデビューとなる本展覧会のために、彼は完全なる新作を準備した。深呼吸をするように新しいページをめくる、アン・ヨンチャンというアーティストの軌跡を可視化する現在進行形のストーリーを皆様のご覧に入れる。

GALLERY TOMO

青山 知相

MAGギャラリー

http://www.marsiglioneartsgallery.com/wordpress/en/young-chan-an-present-breathe-solo-show/

The MAG Gallery and TOMO Gallery of Kyoto

present

Young-chan An, “Respirare”

Exhibition curated by Salvatore Marsiglione and Tomoharu Aoyama

Opening: Thursday September 8th 7.00pm at MAG in Via Vitani, 31 Como.

The exhibition will be on till October 1st 2016

Opening times: fromTuesday to Saturday 10:00am- 1:00pm and 3.00pm- 7.30pm

Info line : +39 3287521463 info@marsiglioneartsgallery.com www.magcomo.it

With the Patronage of the Association Luigi Russolo’s Archives of Como

For the first time in Italy the solo show of the famous Korean artist Young-chan An with a series of 25 absolutely original artworks, especially created for Como’s exhibition.

Statement

Young-chan An, “Respirare”

The 21st century is full of upheaval, and a lot of time has passed since globalization first rang out. In a world where nations and people have become more and more separated, as a project to connect the East and West, GALLERY TOMO and MAG feature the Korean artist, Young-chan An.

Young-chan An was born in Busan in 1959, right after the Korean War cease-fire. Having studied at Osaka University of Arts, he takes his identity from two East Asian countries with indecisive histories. After his first solo exhibition in South Korea in 1985, he has held several solo shows in South Korea, Japan, and the United States, receiving international praise for his energetic style. Indeed, he has a versatile style, with his vividly colored paintings that use traditional kanshi (Korean paper), at times using rubber as a ground. I feel as if these surfaces are like the earth where people lay down their roots. Whether with the Western canvas or East Asian kanshi or washi, among others, artists create topologies on these grounds, and we can see characteristics of each region, including the breath of those people who live there.

Italy and South Korea are both peninsular countries and share a similar fate, having seen interventions from other countries due to their geographical locations. Namely, they share the same fundamental organization. With the development of globalization, we can say the territory of nation-states, constructed until the early 20th century, have been in the process of dismantling. This is continuing at a heartless speed. It is because of this reality that we should use the “soft power” of art to internally understand boundaries and cultural differences, which can be an important factor in helping people to co-exist.

Two years ago, I saw Nam June Paik’s traveling exhibition, “The Future is Now” at MAXXI in Rome. One of his concepts is the fusion of East and West, but there also the idea that the essential literacy needed to harmonize cultural differences cannot be attained in a day; perhaps the word “symbiosis” itself is deceitful and impossible. However, this exhibition, playing a role as cutting-edge media art from east Asia, suggested a “definition” of the future to today. Of course, we are not diplomats, but the role that our art plays and cultural exchange is necessary to understand the historical relationship between regional cultures. No doubt, our exhibition can also add to the accumulation of regional research.

“Young-chan An is an artist who walks by his own breath, at his own pace. He is a wine waiting to mature inside a barrel. But by no means is he just waiting. He is pulsating like flowing blood with intense, brilliant colors — red, yellow, and blue. Like volcanic magma, a rich sensibility and talent lies at his core, evoking his true nature. This is what drives his work.”

This may be an intuitive way of describing his work, but he is neither a printmaker nor pure painter. He is extremely free. Following the spirit of his age, he investigates the future with a sense of jest. Of his works up to now, some of the most representative are his painting of himself painting a self-portrait on top of a tree, his silkscreens, and his acrylic and oil paintings of dogs. Without being limited to a certain material, his oeuvre expands infinitely like space.

There is one concrete motif, however, that runs through all of Young-chan An’s work. In each of his works, boundary lines are painted. These lines that demarcate inner and outer can act as an entrance, but also an exit. In Buddhism, there is the idea of shujo (bahujana in Sanscrit), which means that many living things are co-existing in the same world. The boundary lines in his work represent the relationship between himself and others, and, amongst an expanding world, different dots make shapes and regions with various movements that protect him are uniquely expressed. In 2012, at an exhibition held at Art Core, Los Angeles, this stance and style was widely accepted by Americans, and the show saw excellent sales. For this exhibition, as his debut show in Italy, he has prepared completely new works. A new page has been turned, as if taking a deep breath. Here, we show the visualization of his traces, the present continuous story of Young-chan An, the artist.

GALLERY TOMO

Tomoharu Aoyama

MAG

http://www.marsiglioneartsgallery.com/wordpress/en/young-chan-an-present-breathe-solo-show/

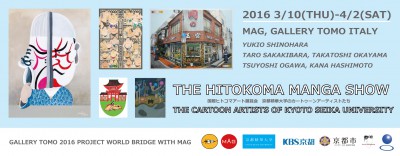

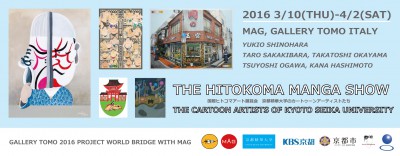

2016.3.10

国際ヒトコマアート展覧会 京都精華大学のカートゥーンアーティストたち

監修: 青山 知相、サルヴァトーレ・マルシリオーネ

オープニング: MAGギャラリー 2016年3月10日(金)19:00

期間: 2016年3月10日~4月2日

問い合わせ:

コモ : +39 3287521463 info@marsiglioneartsgallery.com

京都: +81 75 5854160 info@gallery-tomo.com

会場: MAGギャラリー (コモ) : ヴィア・ヴィターニ 31、コモ、イタリア

主催: GALLERY TOMO、MAG

協力: 京都精華大学カートゥーンコース

後援: 京都精華大学、ルイージ・ルッソロ資料連盟、KBS京都、京都市、在ミラノ日本国総領事館

出展アーティスト:

TARO SAKAKIBARA 榊原太朗

TAKATOSHI OKAYAMA 岡山 隆俊

KANA HASHIMOTO 橋本 佳奈

TSUYOSHI OGAWA 小川 剛

YUKIO SHINOHARA 篠原 ユキオ

プロフィール

●榊原 太朗 1983年生まれ

京都精華大マンガ学部助手。 マンガ的表現をベースに、日本の地方のノスタルジックな街並みをモチーフとした作品を制作している。

在学中より国内のコンペ受賞。東京、京都などで個展、グループ展。 アートイベント“オカベトリエンナーレ”を 2006年より企画、開催。 個展や国内外のアートフェアを中心に作品を発表

●岡山 隆俊 1987年生まれ

2011年 京都精華大学マンガ学部卒業 大学在学中よりカリカチュア作品に取り組みプロ作家として活躍。

2014年 TV番組用イラスト制作会社(株)データクリエイション設立(DataCreation Co.Ltd.)

カリカチュア作家としても国内のコンペで多数受賞。

●橋本 佳奈 1986年生まれ

2010年京都精華大学マンガ学部卒業卒業後、同大学でアシスタント期間を経て作家生活に入る。 国内での個展やアートイベントでイラストレーターとして作品を発表する。

●小川 剛 1981生まれ

京都精華大学大学院芸術研究科 博士前期課程修了 京都国際マンガミュージアムの研究スタッフとして多くの展覧会企画に参加、カートゥニストとしても個展、企画展等で作品を発表

。

現在 崇城大学芸術学部デザイン学科マンガ表現コース助教

京都精華大学国際マンガ研究センター共同研究員

●篠原ユキオ 1948年生まれ

京都教育大学美術学科卒業 大学在学中よりカートゥニストとして朝日・読売・産経・日経などの大手新聞社を中心にカ ートゥーン、イラストレーション、エッセーを連載する。 国内外の多くのカートゥーンコンペで受賞。最近は『HITOKOMART』と名付けたユーモアアート作品を中心に国内外で個展。

現在 京都精華大学マンガ学部教授

公益社団法人 日本漫画家協会参与

FECO JAPAN 会長

挨拶にかえて

2013年から始まったMAGとGALLERY TOMOのパートナーシップはこの2年間、飛躍的に関係性を強めてきた。日本におけるイタリア現代美術の発信事業の成功はその代表的な好例だ。サルヴァトーレ・マルシリオーネ氏の協力を得て、初めてイタリアの地で我々が紹介するのは日本の文化を代表する『マンガ』だ。本展は、GALLERY TOMOからMAGへ渡る記念すべき初めての展覧会となった。

宗教、文化を背景に歴史的な背景が全く異なる両国だが、関係性は非常に深く日本におけるイタリア文化に対する興味は非常に高い。両国は今年、国交樹立150周年を迎えた。昨年から今年にかけて日本ではレオナルド・ダ・ヴィンチや、ジョルジョ・モランディの17年ぶりの本格的な個展、現在は日本史上最大のサンドロ・ボッティチェリの展覧会が東京で開催されている。

『HITOKOMA ART』とは、今回の展覧会を構成するアーティストで、京都精華大学のマンガ学部カートゥーンコースの教授であり、マンガ家としても著名な篠原ユキオが展開する『ヒトコマ漫画』と『ART』をくっつけた造語だ。今回は篠原ユキオのHITOKOMA ARTの精神を継いだ中から選ばれた小さなシリーズと、『SEIKA』を代表し、GALLERY TOMOとも縁のあるアーティストである榊原太朗、小川剛、岡山隆俊、そして主に国内のアートイベントで活躍する橋本佳奈と合計5名が選抜されここに作品を展示する。

今回のイベントに大きな尽力賜った京都精華大学は日本で初めてのマンガ学部を設置した大学として知られている。また京都市と共同運営するかたちで「京都国際マンガミュージアム」を開設・運営するなど、文化・表現メディアとしてのマンガの研究・収集・保管・展示に力を入れている。イタリアではミラノ工科大学が参加しているCumulusにも日本の大学の中で初めて加盟した。「自由自治」を教育理念とし、2000年にはダライ・ラマ14世が招聘され「宗教と芸術」というテーマで講演を開催するなど、表現のあり方について日本でも随一検証を重ねている学府でもある。

展示をするにあたって日本に関係する欧州の漫画家として19世紀のジョルジュ・ビゴーの名前は挙げておきたい。ジャポニスムに興味を抱いたビゴーは若くして日本を訪れ、江戸時代から明治期へと王政復古を遂げた戦前の日本の当時の世相を本の挿絵や欧州の風刺漫画を伝えて残した。これらは少なからず日本のマンガ文化の形成に影響を及ぼした。その後のマンガ、アニメなど世界で評価される日本のサブカルチャーの船出は東洋だけでなく西洋のDNAも大きく寄与している。

そして新たな世紀の今、東洋から来た私たちも、イタリア、欧州の皆様も、“風刺の精神”を考えたとき、昨年起きた痛ましい事件「シャルリー・エブド(Charlie Hebdo)襲撃事件」を思い出すだろう。この事件は、「表現の自由」がイスラム過激派に脅かされたとして事件は大きな波紋を呼んだ。しかし表現の自由には風刺の対象とされる人々の信仰の自由が侵害されていることも考慮しなければならない。表現の自由の不適当な行使は、人々を繋ぐ縦と横の心の軸を歪め、あまりにも安易に他者の宗教、かかわる人々までを否定することになる危険性を孕んでいる。

日本には八百万の神という神道の考えがあり、森羅万象のものに魂が宿ると考えられている。これは言い換えると「和」という日本人特有の考えかたで、他者を尊ぶマクロな視点の現れでもある。グローバルな配置が急速に変化する今、真のグローバリズムとは物事の捉え方の単純な二極化では無く、未知の文化に敬意を払い理解に努める態度が必要と考える。それは左右にどちらかに偏らず、中道の視点のことだ。日本のカートゥーンマンガ文化にはユーモアや謎かけのようなもの、クリティックな要素も伴い、鑑賞者との対話が活発となり見る側との融点を見出すのが重要なテーマがある。これらを読み解く楽しみもひとつの方法論だろう。

GALLERY TOMO 青山 知相

※京都ではなく、ギャラリー知イタリア支店であるMAGギャラリーでの開催です。

2016.2.09

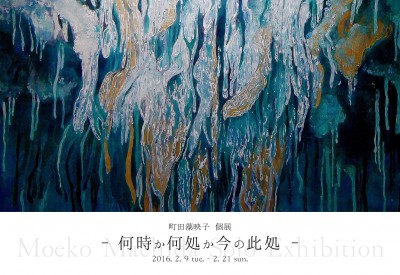

町田 藻映子 個展 -何時か何処か今の此処-

町田 藻映子 個展 -何時か何処か今の此処-

2016年2月9日(火)~2月21日(日)

12:00→19:00(最終日17時迄、月曜休)

※2月20日(土) パフォーマンスレセプション

OPEN 17:40 START 18:00

展示会場にて、京都の若手舞踏家佐藤野乃子とのダンスパフォーマンスを行います。

なお、この日の通常展示は17:00までとなります。

町田 藻映子

2015年京都市立芸術大学大学院で修士課程(日本画)修了。絵画制作の主題に身体を通してアプローチするため、コンテンポラリーダンスと舞踏を学ぶ。2014年夏ショートレジデンスFeldstarke International(エッセン・マルセイユ・京都)に参加、2014年度京都市立芸術大学修了作品展で奨励賞受賞、2015年9月『未知の標本』展(@KCUAギャラリー、京都)に出品。

http://lagalaksiafervojo47.wix.com/moeko-machilde