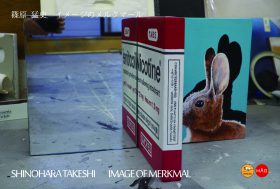

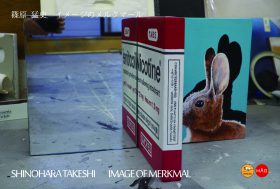

篠原 猛史 イメージのメルクマール | SHINOHARA Takeshi -IMAGE OF MERKMAL-

2019年11月23日(土)~12月7日(土)

月曜休廊 ※日曜日要予約(アートコレクター用)

13:00-19:00 最終日17時迄

オープニングパーティー:11月23日(土)18時~20時

11/23 Sat → 12/7 Sat, 2019

Sunday & Monday closed ※private view for art collectors in Sunday (need booking).

13:00 → 19:00 (Only Lastday until 17:00)

Opening party: 11/23 18PM-20PM

ステートメント

人間と自然の関係性をテーマとした作品によって、思考の限界を取り払うような作品で知られるアーティスト、篠原猛史。GALLERY TOMOでは、新作を中心とする京都での個展としては1994年の京都文化博物館以来、実に25年ぶりとなる「イメージのメルクマール / IMAGE OF MERCMAL」を開催します。

時間、音、火、風、土などの自然界に見られるさまざまな要素によって特徴づけられる篠原の作品群は、作者の思いを鑑賞者に対して一方的に提示するものではなく、特別な仕掛けを用いるわけでもなく、鑑賞者が作品と向き合うことで明らかになります。作品という現象のなかに興味深く入り込み、アーティストと共感(エンパシー)を得ることで、我々は却って「見る」という行為を純粋に楽しみ、感覚を解きほぐしながら環境の中に新しい発見や体験をする機会を得ることができます。作品はきっかけに過ぎません。

ひとつ説明を加えるなら、作品のなかに現れる重要な存在にうさぎがあります。このうさぎはアーティストの生に対しての態度を象徴しています。かつてヨーゼフ・ボイスに師事し、その薫陶を受けた篠原は、ボイスが生涯モチーフとしたうさぎに彼もまた思い入れを持ちます。うさぎは、肉食動物のように強くはありませんが、生きるためのパワー、勇気を備えています。前に進むときは常に跳躍前進です。

篠原の印象的な言葉に、「原始的秩序とその循環を誘発し、増幅され、昇華される」というものがあります。自然の原理に厳密に運命付けられた、この世界の秩序。裏腹に、無秩序を表象する人類社会に於いて、人々が生きるさまざまなストーリーは、時代ごとに統計的解釈をもってヒントを我々に与え、しかし無秩序と可逆性の理解が増大しています。このまま無秩序が増大し、生命の秩序ある発展、歴史や情報の伝達はどうなるのでしょう?アートは常に鍵となります。

例えば世界が温暖化のプロセスにあることに疑問の余地はほとんどありません。日本だけでも昨年の西日本豪雨、今年の関東を襲った大変な災害。国外でも環境問題を訴えるグレタ・トゥーンベリという少女が現れるまでになり社会に多大な(現代的に)影響を及ぼしています。しかしボルツマンの法則に現れているように、自然の原理は一方向にしか進みません。温暖化の果てに待っている未来はおそらくわかりきっていますが、それなのに我々の存在する意味は果たして何でしょうか。

篠原はまた、東京大学においても授業、ワークショップ形式の講座を開いています。触発と創造の為の芸術ワークショップと題したもので、この講座は学生だけでなく社会人も参加できます。さまざまな立場の人々が参加する中、作品を介して内と外を隔てることなく水平的に作品を通じて人々の思考の幅を刺激する、アートの社会的機能を示しています。こういったことから、今回のギャラリーでの展示は、社会から切り離されたアートを鑑賞するためだけの空間ではなく、人間が社会や自然環境と深く関わりながら生きることの可能性を、展示を通して改めて提案しています。

GALLERY TOMO

青山 知相

https://www.takeshishinohara.com/

■篠原猛史

京都市に生まれる

1980-81 プラッツインスティトュート(ドローイング専攻)

1982 バンクーバーで環境彫刻を学ぶ (公費留学)

1989 アクラ (ガーナ)で環境造形を学ぶ

1995 フランス マゼレール セントラムで学ぶ (公費留学)

2005 オーウルゴーウルデン・ラボで芸術設計を学ぶ (公費

留学)

2006 ニース・ラボで芸術設計を学ぶ (公費留学)

主な個展

1979 「Drawing Performance」(ニューヨーク/アメリカ)

「Drawing of the sea」(リバプール/イギリス)

1981 「New York Sound Drawing」(ニューヨーク/アメリカ)

1983 「Rain Painting」BOX Gallery (ロスアンゼルス/アメリカ)

1989 「南アメリカの風と土展」(アクラ/ガーナ) 追加

1994 「篠原猛史の美術世界展」京都文化博物館 (京都)

1996 「ベルギーでの仕事展」フランスマゼレールギャラリー(カスタルレー/ベルギー)

1997 「音の原風景」ギャラリエ アンドウ (東京)

1998 「木の音」ギャラリエ アンドウ (東京)

1999 「領域の空」 ギャラリエ アンドウ (東京)

「篠原猛史のネイチャー・ワンダーランド」国際青少年公園 (愛知)

2000 「ふたごのパラドクス」ギャラリエ アンドウ (東京)

「フランドルでの仕事展」 ゲントギャラリー (ゲント/

ベルギー)、(エイヘント・ホーヘン/オランダ)

2001 「タイダルウェーブ」ギャラリエ アンドウ (東京)

2002 「濾過等価原理」ギャラリエ アンドウ (東京)

2003 「循環と波動」ギャラリエ アンドウ (東京)

2004 「場所の値」ギャラリエ アンドウ (東京)

2005 「場と量の変換性」ギャラリエ アンドウ (東京)

「OMVADING AV PLATA OCH KVANTIET」オールガールデン美

術館 (スェーデン)

「OMVADING AV PLATA OCH KVANTIET」エンタングステン4

ウヅストリング美術館 (デンマーク)

2006 「場と量の変換性-Ⅱ」ギャラリエ アンドウ (東京)

「篠原猛史-ビオトープの場展」美濃加茂市民ミュージア

ム (岐阜)

2007 「場と量の変換性-Ⅲ」ギャラリエ アンドウ (東京)

2008 「白い空間雑音」ギャラリエ アンドウ (東京)

2009 「思索された遡及概念」ギャラリエ アンドウ (東京)

「Drawing Performance」愛知国立がんセンター・ホール

(愛知)

2010 「様相の遡及概念」ギャラリエ アンドウ (東京)

「現代音楽 インプロビゼーション」エンタングステンフォ

ーウヅストリング美術館 (デンマーク)

2011 「ヘルシンキの芽」ギャラリエ アンドウ (東京)

2012 「月行方法論」ギャラリエ アンドウ (東京)

「Leva-me pra lua」ニースカルトループギャラリー (デ

ンマーク)

2013 「月海歩行の系譜」ギャラリエ アンドウ (東京)

2014 「月下の月」ギャラリエ アンドウ (東京)

「maan under de maan」エンタングステンフォーウヅスト

リング美術館 (デンマーク)

2015 「月の変換構成」ギャラリエ アンドウ (東京)

「you’d be so nice to come home to」Sdr Nissum Humlum.

(デンマーク)

2016 「視覚的現象からのサブライム」ギャラリエ アンドウ (東

京)

2017 「視覚化される恣意的言語」ギャラリエ アンドウ (東京)

「直感像記憶の磁場」 gallery feel art zero(現Gallery NAO MISAKI)(愛知)

2018 「蒸気の臨界点」ギャラリエ アンドウ(東京)

「うさぎの問題」 なうふ現代(岐阜)

2019 「持続するイメージ」ギャラリエ アンドウ(東京)

主なグループ展

1979 「現代版画コンクール」大阪府立現代美術センター (大阪)

優秀賞

1980 「クラコウ国際版画ビエンナーレ」ウッジ美術館 (ポーラ

ンド)

1981 「京都美術総合展」芸術文化会館 (京都) 大賞

「西武美術館版画大賞展」西武美術館 (東京) 優秀賞

1983 「プレミオ・ビエラ国際版画ビエンナーレ」ビエラ美術館 (イタリア)

「ソウル国際版画ビエンナーレ」ソウル国際近代美術館

(韓国) 優秀賞、美術館買い上げ賞

「京都美術工芸選抜展」京都文化博物館 (京都) 大賞、京

都府 買い上げ賞

1984 「Contemporary Arts」フォートリオギャラリー (オースト

ラリア)

「リエカ国際オリジナル・ドローイング・ビエンナーレ」

リエカ美術館 (ユーゴスラビア) 美術館賞

1985 「国際青年美術家ビエンナーレ」ネルペルト市立美術館 (ベ

ルギー)美術館賞

「リュブリャナ国際版画ビエンナーレ」リュブリャナ美術

館 (スロベニア) 〔‘88‘90〕

「ドメルフオフ国際ビエンナーレ」ネルペルト市立美術館

(ポーランド) 買い上げ賞

「ウッジ国際版画ビエンナーレ」ウッジ美術館 (ポーラン

ド) 買い上げ賞

1986 「バンクーバーEXPO‘96」(カナダ)

「バーゼル・国際アート・フェア」(スイス)

「国際現代美術展」ニューヨークGMギャラリー (アメリ

カ)

1988 「リュブリャナ国際版画ビエンナーレ」リュブリャナ美術

館 (スロベニア)

1989 「版から/版へ 京都1989」京都市美術館 (京都)

1990 「クレーワーク・プロジェクト」(ドイツ、ウェールズ、イギリス)

1991 「現代日本美術展」東京都美術館 (東京) 国立国際美術館

賞〔‘94〕

1992 「MEDEUM DUO EXHIBITION」グラスバーン美術館 (ルーマニ

ア) 美術館賞

2007 「サイクルとリサイクル展」愛知県立美術館 (愛知)

2008 「アート製作の舞台裏」東京大学 駒場博物館 (東京)

2013 「Wavy Banners 2013」Sdr Missum.Humlum.Norre Snede and Varde (デンマーク)

2014 「ANDO SESSION-7 夢の箱庭」ギャラリエ アンドウ (東京)

2016 「ANDO SESSION-8 キネティックアート展」ギャラリエ ア

ンドウ (東京)

パブリックコレクション

大英博物館、アントワープ王立美術館、グーベン美術館、フラン

ス・マゼレール・セントラム、ウッジ美術館、Caja De Asturias、

ブダペスト美術館、ゲント現代美術館、グラスバーン美術館、ブ

ラッセル王立近代美術館、クラコウ美術館、Obura Grafica Social

Cultural、マイダネク国立博物館、Lezino、アントワープ近代美

術館、国立国際美術館、大阪府立現代美術センター、京都府文化

博物館、京都府立文化芸術会館、京都府庁、クンストG、近畿V.S、

カナダ大使館、レクサー・マトリクス、アントワープ王立図書館、

New York MG、ローズガーデンアーツ、ハムラム美術館、ボールゲ

ン美術館、ニースカストループギャラリー、ソーンダール美術、

コルンアートホール、愛知県児童総合センター、ルウフボンヌ美

術館、エラス・コーポレーション、KBS京都放送、ホライゾン、ソ

ウル国立現代美術館、Mino Paper Museum、セゾン現代美術館、シ

ルケボール美術館、愛知県国立がんセンター、愛知県立美術館、

レワークスタット美術館、美濃和紙の里会館、ボロース美術館、

エンタングステンフォーウヅストリング、美濃加茂市民ミュージ

アム、スティフレッセン・フォレニングススパ銀行、他

Bio

SHINOHARA Takeshi | 篠原 猛史

Born in Kyoto, Japan.

1969 Visited in Norway.

1973 Studied in Design department at Osaka University of Arts.

1978 Studied in Pratt institute in New York , USA

1980 Lived in the United States.

1982 Studied ‘Environmental Sculpture’ in Vancouver.

1989 Studied Environmental Art in Ghana.

1995 Studied in Belgium with the subsidy by the government. Studied in Frans Masereel Center.

2001 Studied Art Design at Finland , Belgium.

2004 Studied in Nederland.

2005 Studied in Sweden with the subsidy by the government. Invited from Sweden and Denmark.

SOLO EXHIBITIONS

1979

“Drawing Performance” , New York, U.S.A.

“Drawing of the sea” , Liverpool, UK.

1980

“A Clay Work Project” , Calgary, Canada.

“Sea Drawing” , Los Angeles/San Francisco, U.S.A.

1981

“New York Sound Drawing” , New York, U.S.A.

1983

“Rain Printing” , BOX Gallery, Los Angeles, U.S.A.

“Painting and Drawing” , Los Angeles U.S.A.

1984

“A Clay Work Project” , Canadian Rockies, Canada.

1989

“Wind and Soil in South Africa” , Ghana

1990

“A Clay Work Project” , Stuttgart, Germany.

“A Clay Work Project” , Wales, U.K.

1996

“Sound of the Moon” , Tielen Lichtaart, Belgium / Eindhoven, Holland.

“Experimental Music of John Cage and the study” , Shertogenbosch, Holland/Antwerp, Belgium.

“Works in Belgium” , Frans Masereel Gallery, Kasterlee, Belgium.

1997

“Geluid van wind-Primal Scene of the Sound” , Galerie Ando, Tokyo.

“Sound from Zero” ,Shertogenbosch, Holland/Antwerp, Belgium.

“Geluid van nul-Sound of Zero” , Habitat Gallery, Tokyo.

“Sound of Nature A DEFORCE+S.RENSHAW Collaboration” , Kyoto.

1998

“Geluid van het hout-Sound of Wood” , Galerie Ando, Tokyo.

1999

“De zwaarkoffer 48e - the sky in the territory” , Galerie Ando, Tokyo.

“Nature Wonderland by Takeshi Shinohara” , International Youth Park, Aichi.

“Territory of Space” , Rihga Royal Gallery, Osaka.

2000

“Works in Flanders “, Gent, Belgium/ Eindhoven, Holland.

“Hoewel het onmogelijk is,moet ik het proberen- Paradox of Twins” . Galerie Ando, Tokyo.

“Te ter aan vertrekpunt” , Damme, Belgium/Rengenbosch, Holland.

2001

“TIDAL WAVE-Traveling toward the ray of light”, Galerie Ando, Tokyo.

2002

“Percolation +the principles of equivalence/water mark-series” ,Galerie Ando/ Gallery Apa, Aichi.

“ Haase of the Moon” , F.M.S. Gallery, Kasterlee, Belgium.

2003

“Circulation+Undulation” , Galerie Ando, Tokyo.“Circulation+UndulationⅡ” , Gallery Naufu, Gifu.

2004

“De waarde van een plazats- Value of Realm” , Galerie Ando, Tokyo.

2005

“CONVERTEERBAARHEID VAN PLAATS EN KWANTITEIT-N°O1 Convertibility of Field and Quantity No.1 “,Galerie Ando, Tokyo.

“OMVADLNG AV PLATS OCH KWANTIET” , A°lga°rden konstna¨rernas Museum,Sweden.

“ OMVADLNG AV PLATS OCH KVANTITET” , En Tangsogade 4 udstilling, Denmark.

“OMVADLNG AV PLATS OCH KVANTITET” , Bora° Bridge, Sweden/Denmark.

2006

“CONVERTEERBAARHEID VAN PLAATS EN KWANTITEIT-N°O2 Convertibility of Field and Quantity No.2” ,Galerie Ando,Tokyo.

“Takeshi Shinohara- Biotope Shelter” , Minokamo City Museum, Gifu.

“CONVERTEERBAARHEID VAN PLAATS EN KWANTITEIT Convertibility of Field and Quantity” , Gallery Ray, Aichi.

2007

“CONVERTEERBAARHEID VAN PLAATS EN KWANTITEIT-N°O3 Convertibility of Place and Quantity No.3” ,Galerie Ando, Tokyo.

“Doxa & Episteme” Tokyo University Hongo Campus, Tokyo.

2008

“WHITE NOISE” Galerie Ando, Tokyo.

“behind the seen - Secrets of Artistic Creation” , Tokyo University Komaba Museum, Tokyo.

2009

“WHITE NOISE Contemplated retroactive concept” , Galerie Ando, Tokyo.

” Cirulation +Unducation ” Feel art zero Gallery, Aichi.

2010

“CONVERTEERBAARHEID VAN PLAATS EN KWANTITEIT” . Galerie Ando, Tokyo.

” solo exhibition” Gallery Naufu, Gifu. 2011 “buds in helsinki ” Galerie Ando, Tokyo.

” Buds in helsinki ” Feel art zero Gallery, Aichi.

2012

” Leva-me pra Lua ” Galerie Ando, Tokyo.

“Workshop: Museum of Contemporary Art, Tokyo and The University of Tokyo cooperation project “(Museum of Contemporary Art Tokyo)

” Cirulation ” Gallery Naufu, Gifu.

2013

” Derivation ” Galerie Ando, Tokyo.

” Derivation ” Feel art zero Gallery, Aichi.

2014

” maan onder de maan-n°01 ” Galerie Ando, Tokyo.

” maan onder de maan ” En Tangosogade 4 udstillin, Denmark.

” solo exhibition” Gallery Naufu, Gifu.

2015

” reconstruction of the moon ” Galerie Ando, Tokyo.

” You’d be so nice to come home to” Humlum, Nørre Snede. vorgad-Barde og sdr, Nissum.

” solo exhibition” Feel art zero Gallery, Aichi.

2016

“sublime in phenomenon ” Galerie Ando, Tokyo.

” solo exhibition” Gallery Naufu, Gifu.

2017

“viside arbitrary language “Galerie Ando, Tokyo.

” solo exhibition” Feel art zero Gallery, Aichi.

2018

“the critical point of vapor “Galerie Ando, Tokyo.

” solo exhibition” Gallery Naufu, Gifu.

2019

“continuous image -n°01 “Galerie Ando, Tokyo.

Group exhibition

1979

Awarded at “Contemporary Print Competition”, Osaka Contemporary Art Center, Osaka.

1980

“Exhibition of International Print Biennale Krakau”, Lodzi Museum of Art, Poland.

1981

Awarded the grand prize at “Kyoto Arts Exhibition”, Kyoto Prefectural Center for Arts & Culture,Kyoto.

Nominated for “Nichido Print Grand Prix Exhibition”. First Prize, Nichido Gallery, Tokyo Awarded at “Seibu Museum of Art Print Grand Prix Exhibition”, Seibu Museum of Art, Tokyo.

Awarded Sponsor Prize at “Rose Garden Art Contest”, Rose Garden Gallery, Mie.

1983

“ Premio international Biella Biennale”, Museo Biellese, Italy.

Awarded at “International Biennale Exhibition of Prints in Seoul”, National Museum of Contemporary Art, Seoul, Korea.

“International Contemporary Print Art Exhibition”, Seoul Museum of Art, Korea.

1984

“Contemporary Printing”, Photorio Gallery, Australia.

“Rijeka International Drawing Biennale”, Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Yugoslavia

“Art Now ‘84”, Hyogo Prefectural Museum of Art, Hyogo.

1985

“International Biennale for Young Artists”, Neerpelt City Museum, Belgium.

“Biennial of Graphic Art Ljubliana”, International Centre of Graphic Arts, Slovenia.

“Contemporary Art Exhibition”, U.S.A., U.K.

“Dommelhof International Biennale”, Neerpelt City Museum, Belgium.

“Lodzi International Print Biennale”, ?odzi Museum of Art, Poland.

1986

“California Art Exhibition”, California, U.S.A.

“Contemporary Print Exhibition”, London / Liverpool, U.K.

“Vancouver EXPO ’86”, Vancouver, Canada.

“Art Basel - the International Art Show”, Basel, Switzerland.

“International Contemporary Art Exhibition”, New York GM Gallery, U.S.A.

1987

Budapest International “Art of Today” Exhibition, Budapest Galeria, Hungary.

“Gubin International Paper Biennale”, Gubin Museum, Poland.

“Contemporary Art exhibition”, British Museum, U.K.

1988

“Biennial of Graphic Art Ljubliana”, International Centre of Graphic Arts, Slovenia.

“Contemporary Art Exhibition”, New York/ Washington DC, U.S.A.

1991

Nominated for “ Museum Award of Japanese Contemporary Art” (ditto ’93)

1992

“Medium Duo”, Glasburn Museum, Rumania.

1993 “International Contemporary Art Fair ‘93”, Pacifico Yokohama, Kanagawa.

1994 “Track of Contemporary Art for 20 years”, Osaka Contemporary Art Center, Osaka.

Nominated for “ Museum Award of Osaka National Museum of Art” ,Osaka (~’96”)

1995

“Frans Masereel Center Graphic Fair”, Kasterlee, Belgium.

1997

“Tokyo International Contemporary Art Fair”, Tokyo Big Sight, Tokyo.

“Obra Grafica Exhibition”, Caja de Asturias, Spain.

1998

“Osaka Jazz Festival”, Blue Note, Osaka. (’98~’01.)

“Warmth and Sound of Wood”, NHK / BS TV program.

Concert “The music of John Cage”, Tokyo Junshin Women’s College Gallery, Tokyo.

1999

“Tokyo International Contemporary Art Fair”, Tokyo International Forum, Tokyo.

“Xmas with Art’99”, Bunkamura Gallery, Tokyo.

“Nagoya Contemporary Art Fair”, Citizen Gallery, Nagoya.

2000

“Project of Japanese Garden and Handrail from Approach”, Ashiya, Hyogo.

2001

“Arttists in Residence in Mino – mino paper art village project”, Gifu.

2006

“Aichi Prefectural Museum of Art Collection”, Aichi.

2007

“Cycle and Recycle”, Aichi Prefectural Museum of Art, Aichi.

2008

“Track of Contemporary Art in North Europe”, Nees, Denmark.

2009

“ET4U Contemporary Art Exhibition”, En Tangsogade 4 udstilling, Denmark.

2011

Biennal Internacional de Artes de São Paulo, candidate

2012

“ANDO SESSION -1 Drawing Exhibition” Galerie Ando, Tokyo.

2013

“Banner The WAVE Exhibition” Humlum (sor Missum / Danmark)

” THE WAVE ” The Festival」Snede.vorgod (Barde Art Epi Center / Danmark)

”derivation-”(GALERIE ANDO/Tokyo)

2018

“Travelers : stepping into the unknown” The national museum of art, Osaka

PUBLIC COLLECTIONS

British Museum, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp, Gubin Museum, Frans Masereel Center, Lodzi Museum of Art, Caja De Asturas, Budapest Museum. Museum of Contemporary Art, Gent, Glasbarn Museum, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Krakau Museum, OBRA SOCIAL CULTURAL, Kyoto Prefectural Office, Horizon, K.B.S.Kyoto Broadcasting System(Kinki Broadcasting), Paper Museum, National Cancer Center(Yamagata, Aichi, Gifu, Kyoto, Osaka), Stiftelsen Foerenings spa Banken, Polaroid Japan company, Meikousha, MEIKO Corporation, Meidanesk National Museum, Lezino Clouer, Museum of Contemporary Art of Antwerp, Seoul Museum of Art, Seoul Contemporary Art Museum, LEXER RESEARCH Inc, F.M.C. Atrs Museum, Kyoto Culture & Arts Museum, ELASTEC Corporation, Kyoto saga university of arts , Kyoto, The National Museum of Art, Osaka, Seibu Museum of Art, Osaka Contemporary Art Center, The Museum of Kyoto, KUNST G, Kyoto Prefectural Center for Arts&Culture, Kinki V.S, Aichi Children’s Center, Kitar Museum, Washi no Sato Museum, Bora°s museum, A°lga°rden Museum, Bora°s New Paper, En Tangsogade 4 Udstilling, Aichi Prefectural Museum, Van Abbe Museum, Torque Metropolitano Museum, Yamagata pref, Aichi pref, Gifu pref, Kyoto pref, Kyoto city center, Osaka pref, Minokamo Civic Museum, Mino city, Minokamo city